Un vent nouveau souffle sur l’investigation en France. Après des années de sommeil, quelques journalistes ont fini par saisir l’opportunité des réseaux globaux d’enquête. De quoi attiser la concurrence entre médias de presse écrite

Par Margaux Lacroux

Janvier 2016, passage Brulon à Paris. Un groupe de journalistes étrangers arrive à l’improviste dans les locaux de Mediapart. Ce sont des membres de l’European Investigative Collaborations (EIC), un réseau d’enquête en passe de se concrétiser. Leur but est de rassembler des journalistes de l’Europe de l’Est et de l’Ouest. Comme ses acolytes, Alain Lallemand, du journal belge Le Soir, a un objectif en tête : convaincre Mediapart de rejoindre le projet. « On ne voulait pas d’un réseau où il n’y aurait pas de Français. »

Quelques mois plus tôt, en octobre, quatre journalistes du magazine allemand Der Spiegel décident d’initier le projet. Très vite, Le Soir rejoint l’aventure. Puis d’autres titres européens se rattachent progressivement : le quotidien danois Politken, l’édition serbe de Newsweek, l’hebdomadaire Falter pour l’Autriche, El Mundo du côté de l’Espagne, le magazine multimédia roumain The Black Sea, le Centre roumain pour le journalisme d’investigation et l’hebdomadaire italien L’Espresso.

Mediapart entre dans la ronde

En France, qui solliciter ? La proposition la plus cohérente semble être Mediapart. «L’investigation est leur marque de fabrique. Ce sont des gens jeunes. Leur pure player est né avec le data. Il y avait quelque chose à faire avec eux », explique Alain Lallemand, journaliste responsable des enquêtes en réseau au sein du journal Le Soir. Edwy Plenel, directeur de la publication de Mediapart, se dit intéressé et donne un accord de principe. Reste à voir si son équipe sera réceptive au projet.

La prise de contact échoue à plusieurs reprises. « Mediapart était dans une situation difficile. Il y avait toute la charge de travail post-attentats du 13 novembre », analyse Alain Lallemand. Ce jour de janvier, dans l’open space de Mediapart, le tandem de l’investigation Fabrice Arfi et Karl Laske est notamment présent. « On leur a dit ce qu’on voulait faire, comment ça allait se passer. Nous avons parlé à la fois en français et en anglais. Ils se sont rendus compte qu’on pouvait avancer ensemble. » Les Français montent à bord. Le 18 mars, les neuf médias publient une enquête test intitulée « Les armes de la terreur ».

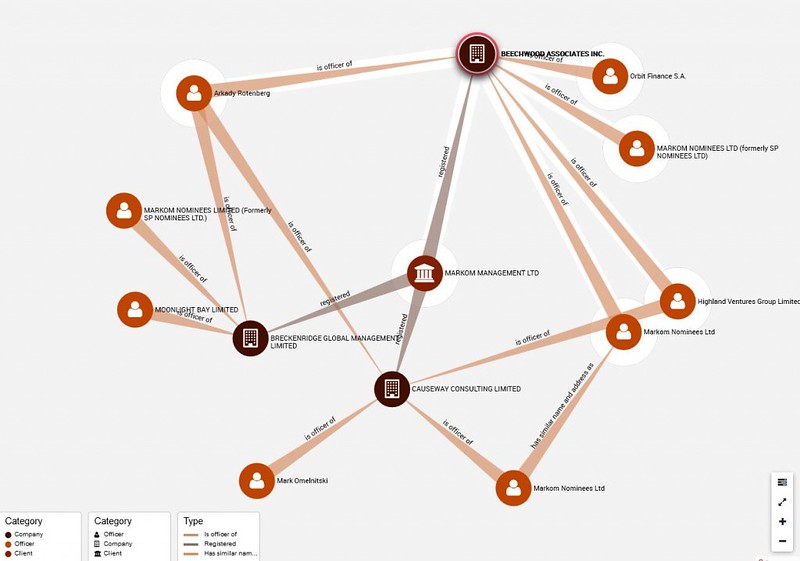

Mediapart a publié cette infographie de l’EIC, résultat d’une enquête à laquelle ses journalistes et son infographiste ont participé. Elle a aussi été publiée au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, etc.

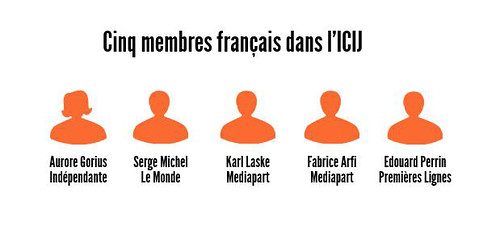

Chaque semaine, un point est fait par téléphone sur les avancées de chacun. L’EIC assume un angle plus européen et une sensibilité légèrement différente : « Les Américains sont plus enclins à chasser les élus que les noms des chefs d’entreprise. Notre culture est de chasser les deux à la fois. », explique Alain Lallemand. Avec cette collaboration, Mediapart s’inscrit dans la courte liste des médias français intégrés aux réseaux internationaux d’investigation. Le pure player est le dernier en date à avoir tenté l’expérience. C’est son principal concurrent, Le Monde, qui est pionnier en la matière avec l’ICIJ – le Consortium international des journalistes d’investigation.

Les journalistes du « Monde » participent en 2003 aux révélations des Offshore Leaks, puis des LuxLeaks, SwissLeaks et enfin Panama Papers.

Basé à Washington et fondé en 1997 par l’américain Charles Lewis, ce réseau a gagné en visibilité grâce à ses révélations à échelle mondiale sur les paradis fiscaux. Il émane d’une organisation à but non lucratif destinée à développer le journalisme d’investigation : le Center of Public Integrity (CPU). Le mode de financement donne une certaine indépendance au réseau : ce sont des dons qui proviennent à la fois de grandes fondations et des citoyens.

Le Monde collabore pour la première fois avec l’ICIJ en enquêtant sur la surpêche du thon rouge en 2010. Le quotidien renouvelle l’expérience en 2012 avec une affaire de trafic de tissus humains. « À ce moment-là, les enquêtes n’étaient pas basées sur des fuites de documents mais sur un sujet donné », explique Serge Michel. Le journaliste est actuellement rédacteur en chef du Monde Afrique et interlocuteur régulier de l’ICIJ.

Le Monde participe ensuite aux révélations des Offshore Leaks en 2013. Cette fois-ci, le sujet est planétaire : « Ils ont tapé sur le sentiment d’injustice que tout le monde avait depuis 2007-2008 avec la crise. La reconnaissance est partie de là, ça a été un tournant », insiste Mark Lee Hunter, enseignant-chercheur à l’Institut européen d’administration des affaires (Insead) et auteur de nombreux travaux d’investigation. S’ensuivent les Lux Leaks, les Swiss Leaks et enfin les récents Panama Papers. En exploitant cette série de fuites, l’ICIJ et ses partenaires ont gagné en visibilité et en crédibilité. À chaque fois, l’expérience est reconduite avec le même journal français : Le Monde.

Source : le site de l’ICIJ.

Pourtant, Karl Laske et Fabrice Arfi de Mediapart sont eux-mêmes membres du consortium depuis 2011. Historiquement, l’ICIJ n’est pas un réseau de rédactions mais de journalistes. Cela permet d’aller chercher les profils les plus cohérents en fonction des enquêtes. Une mésaventure de Fabrice Arfi pourrait expliquer le manque de collaboration de Mediapart avec l’ICIJ. Le journaliste français a raté un mail provenant du consortium. Celui-ci l’invitait à travailler sur les Offshore Leaks. Serge Michel du Monde a, lui, saisi cette opportunité.

Pour garantir la rentabilité des enquêtes à ses partenaires, l’ICIJ s’oblige à une certaine exclusivité nationale. Le Monde et Mediapart sont tous les deux concurrents sur le marché français en presse écrite. Le consortium ne peut donc pas collaborer avec les deux à la fois. Si l’ICIJ n’a pas changé de partenaire français au fil des enquêtes, c’est aussi parce que Le Monde a investi de manière croissante dans les ressources humaines dédiées au réseau.

À partir des Swiss Leaks, une petite équipe a été mise en place pour travailler exclusivement sur les enquêtes de l’ICIJ. Dont Fabrice Lhomme et Gérard Davet, le tandem vedette de l’investigation du Monde, qui a aussi fourni les documents au réseau. Le duo n’a pas renouvelé l’expérience pour les Panama Papers. « Ils ont davantage l’habitude de travailler sur des affaires politiques ou judiciaires. Je ne pense pas qu’ils rêvent de passer leur vie dans des tableurs Excel à extraire des données », ironise Serge Michel. Les data-journalistes du service des Décodeurs ont été mis à contribution pour leurs compétences techniques. Au total, c’est une cellule de neuf personnes qui a été mobilisée sur les Panama Papers.

L’investigation, telle qu’elle s’est développée en France, a longtemps été menée en solitaire. À l’image de Denis Robert, journaliste indépendant qui a révélé l’affaire Clearstream en 2001. Des duos d’investigation se sont peu à peu formés, notamment au Monde et à Mediapart. L’union entre journalistes permet de gagner du temps, qui plus est quand des millions de documents doivent être analysés. « Les bases de données, c’est une matière très différente. Ça rend la collaboration quasi-obligatoire », admet Serge Michel.

Le Monde profite de trois outils que l’ICIJ met à disposition de ses membres. D’abord, un protocole qui permet de mettre la base de données à disposition de tous les journalistes qui participent à l’enquête. Ensuite un forum où les journalistes échangent des documents, des idées, de éléments de preuves, des vidéos, des articles terminés, etc. Le tout est sécurisé et utilisable par des centaines de personnes en simultané. Enfin, un outil de visualisation en ligne permet d’obtenir les résultats des recherches sous forme de schémas.

Agrandir

Capture d’écran

Le retard français

Le Monde a donc fait sa place dans les réseaux internationaux, il a été le premier des journaux français mais a commencé plutôt tard. Le développement du journalisme d’investigation a été beaucoup plus tardif que dans les pays anglo-saxons. Pourquoi ? Cyril Lemieux, dans son article « Les formats de l’égalitarisme » (2001), parle de l’émergence de la figure du journaliste-enquêteur tel que l’on le définit aujourd’hui. Dans les années soixante-dix, la presse d’opinion, qui prédomine jusque-là, décline au profit de celle d’information. Les journalistes revoient leur manière de contribuer « à l’accomplissement de la justice collective ».

« À cette époque il y avait une difficulté pour toute une génération de journalistes français à parler un anglais de qualité »

Alain Lallemand

Le Watergate, en 1974, mène à une réflexion sur les méthodes d’enquête. « À l’époque, c’était de l’improvisation totale, on faisait toujours les mêmes erreurs avec les mêmes gens », explique Mark Lee Hunter. Mais en France, encore aujourd’hui, l’innovation en termes de techniques d’investigation a du mal à prendre. La revendication d’un journalisme d’enquête, artisanal, persiste même du côté de médias reconnus pour le sérieux de leurs investigations.

Au début des années deux mille, Alain Lallemand est le témoin du rendez-vous raté des Français avec les réseaux d’investigation. Il parle d’un certain « parisiano-centrisme ». La presse ne voyait pas l’intérêt de se développer sur des marchés hors de ses frontières nationales. Les Américains et les Britanniques commencent à souffrir de la crise de la presse vers 2001.

La presse française, elle, se porte relativement bien jusqu’en 2008. Pas besoin de s’unir pour rassembler ses forces et mener des enquêtes plus rentables. Le dernier frein a été linguistique : « À cette époque, il y avait une difficulté pour tout une génération de journalistes français à parler un anglais de qualité », se souvient le journaliste.

Entre Le Monde et Mediapart, la déchirure est ancienne.

La collaboration à l’international ravive la concurrence entre Le Monde et Mediapart sur le plan de l’investigation. Revenons à l’origine du conflit. En 2003, les journalistes Philippe Cohen et Pierre Pean publient un livre qui va déstabiliser Le Monde. Dans La Face cachée du Monde, ils critiquent, entre autres, les méthodes d’Edwy Plenel, directeur de la rédaction. « [Il] n’hésite pas à humilier publiquement, à monter des coups dans le dos de ses ennemis », écrivent les auteurs. Edwy Plenel démissionne de ses responsabilités en 2004. Il est définitivement licencié en 2005. Il revient dans la course en mars 2008 en innovant avec un pure player indépendant entièrement financé par les abonnements. « En fondant Mediapart, Edwy Plenel a pillé tous les journaux de leurs bons journalistes d’investigation, relève Mark Lee Hunter, il est allé chercher les meilleurs. » Notamment au Monde, où il débauche Fabrice Lhomme.

Deux ans plus tard, Gérard Davet, resté au Monde, reconnaît : « On est tous à la remorque de Mediapart. » Ce jour-là, il est reçu sur le plateau d’« Arrêt sur images ». Il constate que Le Monde a progressivement délaissé l’investigation. La même année, le journal est racheté par le trio Bergé-Niel-Pigasse. Le Monde tente de relancer sa cellule d’enquête et arrive à récupérer Fabrice Lhomme début 2011. Puis le journal réussit à avoir un coup d’avance sur Mediapart en intégrant le réseau d’investigation ICIJ.

Aujourd’hui, le pure player pourrait bien rattraper son retard avec l’EIC. Une guerre par réseaux interposés se profile. Pas de quoi alarmer Serge Michel : « Avec l’ICIJ, Le Monde a participé à des affaires majeures. Je pense qu’on est sur le bon réseau et avec les bons partenaires. »

Les rédactions ont constitué un pot commun de financement

Pour Alain Lallemand, à la fois membre de l’ICIJ et de l’EIC, l’avenir de Mediapart dans les réseaux est très prometteur. L’implication des journalistes, la maîtrise des données et de leur mise en forme (graphisme, visualisation data) ont impressionné le journaliste belge. Le consortium mise sur des rapports horizontaux entre médias grâce à un système très fédéraliste. « Chacun a ses compétences et son champ de connaissance, ça apporte une vraie valeur ajoutée », se réjouit Donatien Huet qui a intégré le pure player début mars. Il a la charge de la mise en forme de l’information, notamment via des infographies.

Début mai, plus de quarante journalistes se sont réunis à Hambourg dans les locaux du Spiegel. « Nous travaillons actuellement sur une deuxième enquête. Celle-ci, est basée sur un gros leak », révèle Donatien Huet. Six journalistes de Mediapart participent à cette nouvelle investigation. Les membres du réseau sont soutenus par leurs rédactions, qui ont constitué une sorte de pot commun de financement. Pour s’assurer que l’investissement est payant, un principe d’exclusivité nationale est clairement affiché. « Si ça marche efficacement, ça fait de l’investigation une arme commerciale, ce qui n’est pas mauvais. Mais une chose pourrait poser problème : le manque de diversité des collaborateurs », analyse Mark Lee Hunter.

![]() Le Figaro a aussi tenté l’expérience avec le réseau LENA (Leader European Newspaper Alliance), au côté de sept quotidiens européens qui souhaitent développer un travail d’investigation commun. La différence avec l’EIC : l’initiative de LENA vient des décideurs à la tête des médias et pas des journalistes. La réunion fondatrice a eu lieu à Berlin en mai 2015 avec la volonté de réussir quatre enquêtes par an. Le réseau comprend El País, La Republica, Le Journal de Genève, Tages-Anzeiger, Le Soir, Die Welt et Le Figaro. Le journal français aurait des moyens d’investigation limités mais semble motivé par le projet. Sur chaque enquête prévue, un journal leader a été choisi. Le quotidien français a pris la tête d’une enquête. Malgré des débuts timides, Le Figaro reste optimiste. Philippe Gélie, directeur de la rédaction en charge de l’international, coordonne la collaboration avec LENA. Il assure que le réseau existe toujours et qu’il se porte bien.

Le Figaro a aussi tenté l’expérience avec le réseau LENA (Leader European Newspaper Alliance), au côté de sept quotidiens européens qui souhaitent développer un travail d’investigation commun. La différence avec l’EIC : l’initiative de LENA vient des décideurs à la tête des médias et pas des journalistes. La réunion fondatrice a eu lieu à Berlin en mai 2015 avec la volonté de réussir quatre enquêtes par an. Le réseau comprend El País, La Republica, Le Journal de Genève, Tages-Anzeiger, Le Soir, Die Welt et Le Figaro. Le journal français aurait des moyens d’investigation limités mais semble motivé par le projet. Sur chaque enquête prévue, un journal leader a été choisi. Le quotidien français a pris la tête d’une enquête. Malgré des débuts timides, Le Figaro reste optimiste. Philippe Gélie, directeur de la rédaction en charge de l’international, coordonne la collaboration avec LENA. Il assure que le réseau existe toujours et qu’il se porte bien.

Autre élément qui pourrait freiner l’ICIJ dans son développement : le nombre de collaborateurs. Le réseau est arrivé à la limite de ses capacités selon Alain Lallemand : « Il est difficile d’avoir un outil qui soit à la fois sûr en matière de sécurité, qui puisse accueillir jusqu’à 400 journalistes et qui soit convivial. Des choix clairs devront être faits. »

Maintenant que la France a pris le virage des réseaux internationaux d’investigation, elle pourrait passer un autre cap. Une tendance émerge en Europe : la création de réseaux nationaux d’enquête. Alain Lallemand y voit une opportunité de regrouper des journalistes jeunes, indépendants et enclins au partage : « On peut imaginer la constitution d’un réseau d’investigation qui relierait les huit grandes métropoles françaises. Il aurait son site web, pourrait produire des documentaires télé, etc. Il y a un véritable potentiel. »

Les journalistes comme Aurore Gorius apprécient de ne plus s’en tenir aux frontières. Photo domaine public

Aurore Gorius sait bien s’entourer. Elle est la seule journaliste indépendante à avoir intégré un réseau global d’enquête. Son ouverture à l’international et son expérience du travail en équipe l’ont menée à intégrer le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Aurore Gorius se dit journaliste d’enquête, pas « d’investigation », terme trop élitiste à son goût.Photo Margaux Lacroux/EPJT

Légèrement à l’avance au rendez-vous, Aurore Gorius s’avance vers un café quai de Seine à Paris. Elle propose de s’installer en terrasse. Cheveux blonds détachés, chèche enroulé autour du cou, elle se présente tout en simplicité. Elle explique qu’elle sort d’une période intense : elle vient de terminer la promotion de son dernier livre, Les Gourous de la com’ dérapent, co-écrit avec Mickaël Moreau. Elle l’a connu au tout début de sa carrière, quand elle était au service économie de France Soir. C’est le troisième ouvrage qu’ils écrivent à quatre mains. « Travailler toute seule, c’est triste. Et ce serait dommage. » Indépendante mais pas solitaire, Aurore Gorius multiplie les partenariats dans le journalisme. À 38 ans, elle a trouvé son équilibre entre projets à plusieurs, enseignement en école de journalisme, piges et livres-enquête.

Elle est aussi devenue membre de l’ICIJ en 2011, avant les grandes enquêtes qui ont fait le succès de ce collectif. À l’époque, le réseau cherche des relais en France. « On a réfléchi à des sujets potentiels sur les paradis fiscaux, je les ai mis en contact avec des gens », explique-t-elle en sirotant son expresso. Ce qui l’a séduite dans le principe des enquêtes à échelle internationale, c’est de ne plus s’en tenir aux frontières et gagner en impact en travaillant collectivement. Cependant, en tant qu’indépendante, sa participation au sein de l’ICIJ est limitée : « Je ne suis qu’un maillon de la chaîne. Je ne peux pas m’investir dans une enquête non rémunérée toute seule. C’est plus compliqué quand on n’a pas de rédaction derrière soi. » Encore récemment, des journalistes slovaques l’ont sollicitée. Elle leur a donné des contacts et quelques idées. De son côté aussi, elle y trouve son compte : « Je sais que si je contacte l’ICIJ, il y a un réseau avec plein de correspondants à l’étranger prêts à filer un coup de main. » En fait, son histoire avec les réseaux internationaux a commencé une dizaine d’années avant sa collaboration avec l’ICIJ.

« Culture de la collaboration »

Elle se souvient avec amusement de sa première enquête à plusieurs. Elle était étudiante à l’Institut français de presse (IFP). Avec son professeur Mark Lee Hunter et quatre de ses camarades, elle a révélé que des hommes politiques avaient utilisé un mécanisme qui leur avait permis de détourner 45 millions d’euros en dix ans. Publié dans Le Figaro en 2002, l’article remporte une mention spéciale du prix de l’Investigative Reporters and Editors (IRE), un réseau de journalistes américain. « J’ai chopé cette culture de la collaboration pendant cette enquête. Travailler en groupe, ça n’est pas évident au début mais c’est très enrichissant. » Elle a gardé contact avec ses anciens camarades et avec son professeur. Mark Lee Hunter dit admirer son côté travailleur et organisé. Et d’ajouter : « Elle n’a pas peur de se faire des ennemis. » Pour elle, il suffit de ne pas penser au risque de se mettre des personnes à dos. Et de mener des enquêtes honnêtes et approfondies.

Son expérience en école l’a confortée dans son envie de creuser des sujets : « Par contre, j’étais réaliste. Je ne savais pas si j’allais arriver à enquêter dans ma carrière. J’avais conscience que dans une rédaction, on n’avait pas forcément le temps ou l’argent pour ça. » Au terme de ses études, elle effectue un stage à France Soir au service économie. Rapidement recontactée pour des piges régulières, elle intègre la rédaction. « J’ai appris mon métier en voyant les autres faire. Si j’avais commencé en free-lance après l’école ça aurait été beaucoup plus compliqué. » Au bout de six ans, elle profite d’un changement de propriétaire pour quitter le journal. Un peu frustrée par les papiers courts d’actualité, elle renoue avec ce qui la motive et publie un premier livre-enquête sur la CFDT en tandem avec son collègue de France Soir, Mickaël Moreau : La CGT ou la volonté de signer.

« Je dis à mes élèves qu’ils sont à la hauteur. Les filles, surtout, ont tendance à se dévaloriser. Il faut arrêter d’avoir peur et y aller »

Aurore Gorius n’a pas peur des changements de cap. Depuis l’âge de dix ans, elle veut être journaliste. Avec en tête l’idée que ce métier permet d’éviter la routine et de ne pas s’enfermer. Après un an au Point à la rubrique social, elle se lance en tant qu’indépendante. Elle intègre un collectif d’une vingtaine de journalistes free-lance, les Incorrigibles, installé à Montreuil : « Ça m’a aidée à structurer ma façon de bosser et à ne pas être trop isolée. » Malgré le dynamisme ambiant et la diversité des profils, elle abandonne le projet car le travail abonde de son côté. En 2013, elle collabore à un autre « beau projet », Enquête ouverte, qui mise sur la participation des citoyens. Puis s’envole pour de nouveaux horizons.

Car elle aime les aventures nouvelles, quitte à échouer : « Je ne dis pas oui à n’importe quel projet mais il ne faut pas hésiter à se lancer. Et puis on apprend en se plantant. À force, on sait que malgré les difficultés il y a des solutions. » C’est aussi ce qu’elle essaie de transmettre dans ses cours d’enquête à l’Institut européen de journalisme (IEJ). « Je dis à mes élèves qu’ils sont à la hauteur. Les filles, surtout, ont tendance à se dévaloriser. Il faut arrêter d’avoir peur et y aller. »

Droit devant

C’est ainsi que la journaliste avance. « Elle sait ce qu’elle veut et elle est très curieuse », confirme son amie Lucie Monier-Reyes, qu’elle a connue sur les bancs de l’IFP. Enfant, Aurore Gorius lisait Le Journal des enfants, voulait tout comprendre et être au cœur des événements, avec en tête « des clichés du journalisme à la Tintin ». Pré-adolescente, elle fait face au scepticisme de ses parents, tous deux comptables quant à son projet professionnel. Ils l’incitent à s’orienter vers un métier d’entreprise qui lui apporterait davantage de stabilité. Mais elle refuse de les écouter : « J’ai suivi ce que j’avais envie de faire et j’ai essayé de m’en donner les moyens. » Adolescente, elle suit les enquêtes de Denis Robert, journaliste d’investigation originaire, comme elle, de Metz. Pugnace, elle tente de se construire un parcours cohérent : elle passe un bac économique et social pour la polyvalence des enseignements, puis tente Sciences Po Strasbourg. Son choix est motivé par le côté vivant et étudiant de la ville. Elle obtient la formation qu’elle désire du premier coup. Elle suit la filière relations internationales et se passionne pour le droit international « parce que c’est quelque chose en construction ». Après quatre ans d’études, dont une, mémorable, en Erasmus à Manchester, elle tente une seule école de journalisme, l’IFP. Là encore, elle réussit son pari.

Elle n’a pas d’enfants. Elle ne se fixe aucun objectif particulier pour l’avenir. Simplement continuer le journalisme, dans une rédaction, ou pas. Elle confie cependant qu’elle cherche à acheter dans le 19e arrondissement de Paris, là où elle loue déjà un appartement devenu trop petit à son goût. Et puis, elle voudrait souffler pendant un mois cet été parce qu’elle n’a pas pris de vacances depuis longtemps. Ce sera peut-être l’occasion de revenir à sa passion pour la photographie et les voyages. À la rentrée, elle se rendra aux États-Unis en gardant à l’esprit l’idée qu’une collaboration plus poussée avec l’ICIJ est possible. Aurore Gorius en est convaincue : « Les réseaux, c’est l’avenir. »

« La manière de rejoindre les réseaux d’enquête, c’est d’aller aux conférences du GIJN [Global Investigative Journalism Network, NDLR] », selon Mark Lee Hunter (photo). Depuis plus de dix ans, les grands médias français brillent par leur absence aux conférences du GIJN. L’objectif : se rencontrer, échanger sur les méthodes d’investigation, impulser des projets internationaux, organiser des ateliers de formation. Seuls Bruno Pfeiffer, professeur au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ), et Christophe Deloire, à l’époque au service France-investigations du Point, assistent aux prémices de cette organisation en 2001. Aucun Français n’a ensuite signé la charte fondatrice du GIJN en 2003. Les conférences ont permis d’accompagner la création de plusieurs réseaux tel que l’OCCRP, réseau de l’Europe de l’Est spécialisé dans le crime organisé et la corruption, très novateur dans les méthodes de narration. Des journalistes du monde entier se réunissent tous les deux ans pour des « conférences globales ». Il y a aussi des conférences au niveau local comme le Dataharvest pour l’Europe de l’Ouest. Il est dédié à l’échange de méthodes et de techniques d’investigation. Mais là aussi, les Français restent discrets. Serge Michel, du Monde, est sceptique quant à ces rencontres. Pour lui, c’est une perte de temps et d’argent. « Le Monde n’est pas contre partager son expérience sur le data journalisme ou sur ce que ça a changé pour le journal. Mais ces conférences sont davantage destinées aux patrons des journaux, pour éclairer leur esprit. »

« La manière de rejoindre les réseaux d’enquête, c’est d’aller aux conférences du GIJN [Global Investigative Journalism Network, NDLR] », selon Mark Lee Hunter (photo). Depuis plus de dix ans, les grands médias français brillent par leur absence aux conférences du GIJN. L’objectif : se rencontrer, échanger sur les méthodes d’investigation, impulser des projets internationaux, organiser des ateliers de formation. Seuls Bruno Pfeiffer, professeur au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ), et Christophe Deloire, à l’époque au service France-investigations du Point, assistent aux prémices de cette organisation en 2001. Aucun Français n’a ensuite signé la charte fondatrice du GIJN en 2003. Les conférences ont permis d’accompagner la création de plusieurs réseaux tel que l’OCCRP, réseau de l’Europe de l’Est spécialisé dans le crime organisé et la corruption, très novateur dans les méthodes de narration. Des journalistes du monde entier se réunissent tous les deux ans pour des « conférences globales ». Il y a aussi des conférences au niveau local comme le Dataharvest pour l’Europe de l’Ouest. Il est dédié à l’échange de méthodes et de techniques d’investigation. Mais là aussi, les Français restent discrets. Serge Michel, du Monde, est sceptique quant à ces rencontres. Pour lui, c’est une perte de temps et d’argent. « Le Monde n’est pas contre partager son expérience sur le data journalisme ou sur ce que ça a changé pour le journal. Mais ces conférences sont davantage destinées aux patrons des journaux, pour éclairer leur esprit. »

Éric Mettout, rédacteur en chef de Lexpress.fr, a découvert l’existence de l’ICIJ au moment des Offshore Leaks. Le journaliste est convaincu de l’intérêt des réseaux d’investigation. Il souhaite que sa rédaction prenne part à des enquêtes internationales. Seulement, il peine à convaincre ses collègues.

Photo DR

En avril 2013, dans votre billet intitulé « Le journalisme sera global ou ne sera pas » sur votre blog Nouvelle formule, vous sembliez très optimiste quant au potentiel des réseaux. Trois ans plus tard, la question est encore au point mort au sein de L’Express.fr et de L’Express. Pourquoi est-ce que cela n’a pas marché ?

Éric Mettout. D’abord, parce que nous n’avons pas les moyens ni les ressources humaines suffisantes au pôle web de L’Express. J’ai dix-neuf journalistes du news qui s’occupent de faire quatorze heures de direct par jour. Il est difficile de déléguer une personne sur le suivi des enquêtes internationales. J’aurais quinze journalistes de plus, peut-être que j’insisterais davantage. Et puis, ce n’est pas un sujet assez crucial. Ce qui l’est, c’est de garder le tempo, de faire face à la demande

de réactivité, d’interactivité… La deuxième explication, c’est que ça dépend de la bonne volonté des journalistes. J’ai présenté deux de mes journalistes à Mark Lee Hunter. J’ai proposé le projet à deux autres. Mais aucun d’eux n’a accroché. J’y crois profondément mais je ne peux pas imposer ce projet à une équipe aussi resserrée. Tant que que personne n’a envie de s’emparer du sujet…

Les Français sont-il prêts à la collaboration ?

E. M. Le partage des informations et le travail collectif ne sont pas du tout dans la culture de notre journalisme. Les journalistes d’investigation français que je connais, qui travaillent à l’ancienne, sont des mecs qui ne donnent même pas leur sujet en conférence de rédaction. On le sait deux jours avant que ça sorte. Il y a une culture du secret. C’est un boulot de paranoïaque. Le principe même de travail collaboratif est pour eux un oxymore.

« Aujourd’hui, ça parait impensable de faire du journalisme d’investigation sans se servir d’Internet et du big data »

Les jeunes générations sont-elles plus réceptives à l’investigation 2.0. ?

E. M. L’investigation qu’on enseigne dans les écoles de journalisme est encore très traditionnelle, même s’il y a des exceptions. Grosso modo, on vous fait un cours magistral et puis on vous met trois heures sur l’investigation. C’est aussi dû au profil des étudiants qui sont davantage des littéraires, des licenciés en histoire, en français, en anglais. Il y a peu de techniciens. Or, aujourd’hui, ça parait impensable de faire du journalisme d’investigation sans se servir d’Internet et du big data. Quand vous dites à un diplômé d’histoire contemporaine qu’il faut qu’il aille dans un tableau de données Excel et qu’il fasse des recherches croisées, c’est un autre monde.

Diriez-vous que c’est l’avenir ?

E. M. Cela fait partie des nouvelles techniques journalistiques qu’il faut développer. Ce serait stupide de se passer d’un trésor pareil. Ça tombe bien parce qu’il y a un appel à la transparence et qu’on a les techniques qui vont avec. Par contre, je pense qu’on aura toujours besoin d’avoir des techniques d’enquête traditionnelles et du travail sur le terrain, ça vient en complément. Les réseaux d’investigation sont une partie du journalisme, c’est donc un bout du journalisme d’avenir.