Le « job à la con » n’est pas l’apanage du plongeur ni du livreur de pizza. Ce sont les cadres qui sont le plus souvent touchés, quand ils trouvent leur travail vide de sens. Et parce que les frontières entre vie privée et vie professionnelle se sont brouillées, il devient difficile de laisser son mal‑être au bureau. Pour certains, la solution est alors la reconversion.

Par Margaux DEULEY, Corentin LACOSTE, Manon VAUTIER-CHOLLET

Photos : Manon VAUTIER-CHOLLET

Du lundi au vendredi, je courais après du chiffre d’affaires. Je ne m’y retrouvais absolument plus au niveau du sens. Mais j’acceptais de garder ce job au salaire correct. Et puis j’en ai eu marre. » Chargée de gestion depuis cinq ans dans une entreprise de marketing digital à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Lydie, 50 ans, n’est plus en phase avec son travail. En dépit des bonnes relations humaines avec ses clients, elle se dit lasse de « la triche du business, du management et de l’éthique de [son] entreprise ». Sans compter le manque d’enrichissement intellectuel. « Je me suis mise à lire énormément pour donner un intérêt à ma journée ; des romans, de la philosophie, de la sociologie, tout ce que je trouvais, raconte-t-elle. Ça compensait ce que je ne trouvais pas dans mon boulot. » Deux ans plus tard, alors que le désintérêt se mue en dépression, elle envisage une reconversion. « Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à reconstruire dans cette période de vie où l’on se rend compte qu’il reste encore vingt ans à travailler. » Sans quitter son emploi, Lydie entame alors une formation de sophrologue.

En quête d’épanouissement dans leur vie professionnelle, de plus en plus d’employés décident de quitter un emploi qu’ils jugent « vide de sens », voire inutile. Selon une étude réalisée en 2014 par OpinionWay, 66 % des actifs ont déjà envisagé de changer de métier et 33 % comptent sauter le pas dans les trois années à venir. « La question de l’intérêt que les salariés recherchent dans le travail, au-delà du seul salaire, existe depuis toujours, rappelle Pascal Thobois, sociologue du travail. Dès 1920, des études sur le sujet ont été réalisées aux États-Unis. Néanmoins, ce qui est nouveau est le fait que cela devienne prépondérant dans les attentes des salariés. »

Pour le spécialiste, cette remise en question peut ainsi survenir à tout âge et dans tout corps de métier. « Chacun a besoin que le sens au travail soit présent, trouver une forme de reconnaissance et ne pas être qu’un rouage dans un processus, affirme-t-il. Or, lorsqu’il est absent, il y a souffrance. » Ce mal-être, corrélé au durcissement des conditions de travail, commence à être exprimé et étudié dans les années quatre-vingt. Mais il faut attendre 2010, notamment suite à la médiatisation des suicides chez France Télécom, pour que la parole se libère.

Dans un essai publié en 2013, l’anthropologue et anarchiste américain David Graeber consacre une formule devenue populaire à la perte de sens professionnelle : les « bullshit jobs », ou « métiers à la con » en français. Selon lui, une expansion de métiers aux tâches abstraites ou inutiles serait à l’œuvre depuis 1930. Celle-ci serait liée à une chute du nombre de travailleurs dans l’industrie, accompagnée par un essor des emplois de services. Ainsi conclue-t-il : « Des populations entières […] passent leur vie professionnelle à effectuer des tâches dont ils pensent secrètement qu’elles n’ont vraiment pas lieu d’être effectuées. Les dommages moraux et spirituels que cette situation engendre sont profonds. »

Pour Jean-Laurent Cassely, auteur de La Révolte des premiers de la classe (Arkhê) : métiers à la con, quête de sens et reconversion urbaine, la crise de sens n’est pas un caprice d’enfant gâté. « L’époque change et, avec elle, les aspirations des nouvelles générations dans un contexte où les conditions de travail se sont dégradées. » Si les « boulots de merde » existent en effet depuis longtemps – l’agent d’entretien n’est que l’héritier de la bonne à tout faire –, ils concernent désormais des postes qualifiés et autrefois vus comme prestigieux.

« Dans notre imaginaire, le col blanc n’est plus l’élite de la globalisation, ce personnage idéal de la publicité des années quatre-vingt-dix ou des banques d’images, qui signe des contrats avec son petit attaché case », estime l’auteur. Pour lui, la souffrance au travail a par ailleurs commencé à être un sujet fortement médiatisé à partir du moment où les classes supérieures et les bac +5 ont été touchés.

Cette dégradation des conditions de travail semble être rentrée dans les mentalités comme une sorte de fatalité. Ainsi, de moins en moins d’employés développent un sentiment d’appartenance à l’égard de leur entreprise. « À présent, la perspective de la carrière maison où l’on fait toute sa vie dans la même boîte est terminée », explique Pascal Thobois.

Les différentes vagues de restructuration, accompagnées de licenciements brutaux, ont contribué à rendre les salariés plus méfiants à l’égard de leur entreprise. Au cours de leurs études, les plus jeunes apprennent déjà qu’ils exerceront plusieurs métiers dans leur vie. De fait, la recherche du métier idéal passe à présent par des attentes nouvelles : l’épanouissement et le sentiment d’utilité. Des graals qui ont joué dans l’apparition de nouvelles maladies.

Ces dernières années, les médecins ont vu se multiplier les cas de burn-out, et même de brown-out. Si le premier, largement médiatisé, renvoie à un surinvestissement au travail, résultant parfois d’une volonté de lui redonner un sens, le second est plus récent. En anglais, brown-out désigne une perte de vitalité. Le salarié touché se désinvestit alors petit à petit de ses tâches, accablé par l’absurdité de ce qu’on lui demande de faire.

Ces nouveaux maux font directement écho à l’essai de David Graeber, On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Dans celui-ci, il affirme : « C’est comme si quelqu’un inventait des emplois inutiles dans le seul but de continuer à nous faire tous travailler. […] Le nombre de gratte-papiers semble gonfler et de plus en plus d’employés finissent […] par travailler quarante ou cinquante heures par semaines, mais avec un temps effectif de travail utile de quinze heures. »

Béatrice Hibou se retrouve dans ce constat. Depuis plusieurs années, cette politologue du CNRS étudie comment la bureaucratisation est de plus en plus présente dans l’économie néolibérale. Pour elle, l’accumulation de normes et de procédures au travail tendent à insuffler, dans chaque métier, une part de gratte-papier. « Je suis chercheuse et j’ai ma part de bullshit job, confie-t-elle. Par exemple, dans les sciences dures, nous nous retrouvons à remplir des cases préétablies ou à faire des évaluations stéréotypées pour nos étudiants. Et cela n’a aucun sens. » Dans un souci d’économie, de nombreuses entreprises et administrations ont effet supprimé des postes de secrétaires et d’assistants de direction. Elles ont ainsi obligé les autres salariés à prendre en charge des tâches administratives pour lesquelles ils n’avaient pas été formés ni recrutés. Face à un métier qui ne correspond plus aux attentes des employés, la perte de sens se fait alors de plus en plus ressentir.

En 2016, Julien Brygo et Olivier Cyran, journalistes indépendants, s’intéressaient à leur tour à cette question dans leur ouvrage Boulots de merde ! Du cireur au tradeur, enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers (La Découverte). Ayant rencontré divers professionnels, ils mettent en avant le paradoxe de notre société où des emplois comme facteur, enseignant ou responsable sécurité dans une usine Seveso se sont convertis en « boulots de merde » alors même qu’ils sont très utiles à la société. Pour les deux auteurs, rencontrés dans un café en face du siège du parti communiste français, les coupables sont le capitalisme et la quête constante du profit. « Nombre de tâches utiles sont accomplies dans des conditions tellement dégradées et sous l’égide de théories managériales tellement contraignantes que les personnes qui font ces métiers en viennent à ressentir cette perte de sens », regrette Olivier Cyran.

Face à la multiplication des cas de salariés déçus par leur travail, les pouvoirs publics et les employeurs ont cherché une réponse. En 1973 était créée l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), sous la tutelle du ministère du Travail. Secondée par un réseau d’agences régionales (Aract), elle vise notamment à améliorer le bien-être de l’employé dans son entreprise grâce à la mise en place d’outils et de méthodes.

Isabelle Freundlieb est directrice de l’agence en charge de toute la région Centre-Val de Loire depuis douze ans. Elle a donc vu des évolutions dans les attentes des salariés : « Il y a douze ans, les problématiques portaient sur les troubles musculo-squelettiques et sur la gestion des compétences. Aujourd’hui, nous travaillons plus sur la qualité de vie au travail. On voit bien que les salariés n’attendent pas qu’une rémunération ; l’entreprise est un lieu social. » Sur des petites structures, l’agence Centre a, par exemple, cherché à valoriser la dimension didactique du travail, c’est-à-dire faire prendre conscience à la direction comme aux employés que ces derniers acquièrent de nouvelles compétences en milieu professionnel.

Si l’Anact promeut l’utilité de sa démarche, son approche demeure toutefois critiquable. Car s’il y a effectivement une volonté d’aider le salarié à être mieux dans son entreprise, c’est avant tout pour qu’il y soit plus performant. Par ailleurs, soigner l’entreprise ne signifie pas nécessairement soigner le mal être de ses employés. « [Ces méthodes] renvoient au traitement des symptômes mais pas des causes profondes, met en garde Pascal Thobois. Par exemple, mettre en place des vélos d’appartement pour que les salariés puissent aller pédaler à la pause de midi facilite certes le bien-être mais n’agit pas sur les causes profondes, liées à la souffrance du travail. »

De nombreux salariés prennent alors le chemin de la reconversion. Changer de métier pour retrouver du sens dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle, comme l’ont fait Lydie, Émilie et bien d’autres. D’après Pôle emploi, près de 700 000 personnes changeraient ainsi de domaine professionnel chaque année. Un chiffre bien en deçà de la réalité puisqu’il est calculé à partir du fichier de demandeurs d’emploi.

Choisir de se reconvertir comporte son lot de sacrifices, comme renoncer à un bon salaire ou à une organisation de vie avec son conjoint et ses enfants. Mais lorsque le mal-être est trop important, l’argent et la sécurité semblent secondaires, comme en témoigne Lydie : « Ça a demandé de faire passer le message à mon mari. C’est important de communiquer pour ne pas que le couple éclate. Il a accompagné le projet. Il l’accompagne toujours. Ma fille avait 10 ans quand elle m’a dit que j’avais perdu le sourire. Elle en a 16 aujourd’hui. Je crois qu’elle voit la différence. » Parce que le travail constitue une part importante de notre vie, une reconversion n’est jamais anodine pour l’entourage.

Chez Lydie, le changement de voie a heureusement été bénéfique pour tous. Mais lorsque les deux membres d’un couple décident de tout plaquer, le pari semble encore plus risqué. C’est le cas d’Evelyne, 30 ans, ingénieure en agronomie, et de Teddy, 32 ans, technicien informatique, qui ont décidé de devenir agriculteurs. Un choix naturel à leurs yeux. « On faisait notre pain et on avait notre jardin. On voyait un gros écart entre notre travail et notre vie en-dehors. On avait envie d’un métier qui permettait de réconcilier ces deux vies-là. » Le couple a toutefois dû expliquer cette décision à sa famille, plus réticente : « Tout lâcher du jour au lendemain, ce n’est pas forcément facile à expliquer. »

En passant de ferme en ferme à vélo, le couple confirme son envie de s’installer en tant que maraîchers. Au fil de leur voyage, ils font la rencontre d’un couple d’agriculteurs bientôt à la retraite. « Ça s’est fait assez vite. Leur ferme nous a tout de suite intéressés ; au mois de juillet on leur a annoncé qu’on reprenait. » Une reprise possible grâce au stage Paysans créatifs, un dispositif qui permet à des personnes en reconversion de travailler dans plusieurs fermes pour voir différentes méthodes de production et d’organisation.

Evelyne et Teddy travaillent dans la ferme qu’ils reprendront en juin 2018. Le couple passe déjà ses soirées à préparer la première année à la tête de leur exploitation. Car ils le savent, leur salaire dépendra uniquement de leur réussite. Une motivation de plus. « C’est un métier pour lequel on sait pourquoi on se lève. Pour nous, l’important, c’est de faire de la vente directe : nous avons envie de savoir pour qui nous travaillons. » Le couple a bénéficié de la dotation Jeune agriculteur, une aide de 10 000 à 30 000 euros pour les exploitants qui s’installent avec l’appui de la chambre d’agriculture.

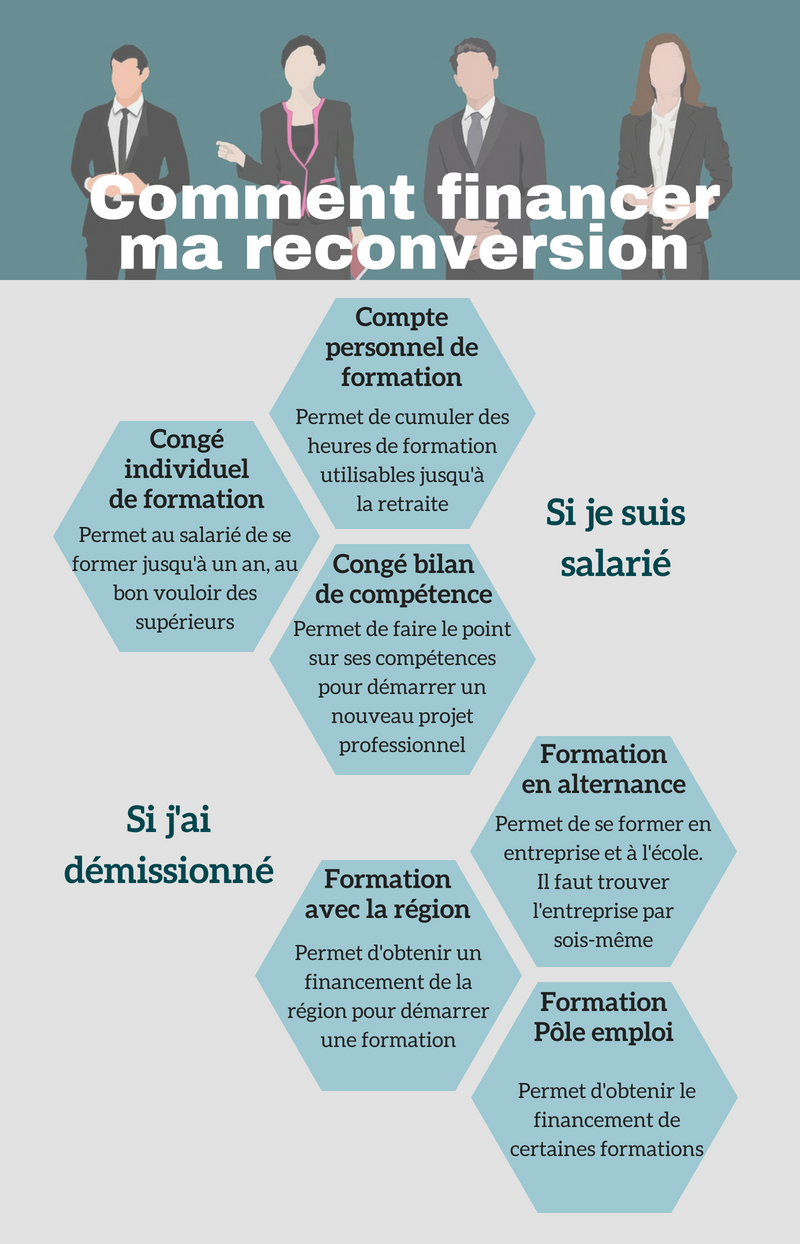

Contrairement à Evelyne et Teddy, toutes les personnes en reconversion professionnelle n’ont pas la chance de trouver des financements pour une formation. Se former a un coût, rappelle Christophe Delmur, directeur du centre de formation par alternance (CFA) BTP de Blois : « Pour un bac professionnel, par exemple, la formation coûte en moyenne 4 500 euros par an, soit 9 000 euros pour deux ans. »

Si certaines personnes bénéficient d’un financement via Pôle emploi, leur région ou même l’entreprise dans laquelle ils se forment, d’autres doivent piocher dans leurs économies. Émilie Clément, aujourd’hui diététicienne, fait partie de ceux-là : « Il y a peu de besoins en diététiciens donc Pôle emploi ne les considère pas comme un métier à potentiel. Par conséquent, j’ai dû financer ma reconversion par moi-même. » Pour certains, le coût de formation représente donc une somme conséquente, au point de devenir un frein au changement de travail. « L’une des grandes questions qui se pose toujours, c’est le financement de la formation. Si des personnes qui ont un projet de reconversion se rétractent, c’est parce qu’elles n’ont pas trouvé de financement », rappelle Christophe Delmur.

Parfois, la reconversion devient une déception de plus. Tout n’est pas rose dans les parcours de ces salariés qui décident de changer de métier. Evelyne et Teddy en sont encore au début de leur nouvelle histoire professionnelle et, s’ils n’éprouvent aucun regret, ils n’avaient pas mesuré tout ce que cela impliquait. « On se rend compte petit à petit de la charge de travail. On s’est installé en avril et on sait qu’il va falloir vendre des légumes. On réalise tout ce qu’il faut faire. »

Pour préserver l’organisation de sa vie de famille et par confort financier, Lydie, elle, a fait le choix de garder son emploi jusqu’à l’obtention de son diplôme de sophrologue. « J’achète ma liberté en allant travailler dans une boîte qui ne me plaît pas. Je profite de mes congés payés pour développer mon cabinet et mon site Internet, explique-t-elle. Je cumule deux emplois, le rythme est dur à soutenir, mais ça ne me pèse pas. »

Margaux Deuley

@MargauxDeuley

24 ans

Après une Année spéciale journalisme, mention presse magazine, suit une licence pro, spécialité presse écrite et en ligne. Passée par l’AFP, La Croix et French Morning New York. Se destine à la presse magazine.

Corentin Lacoste

@LacosteCorentin

23 ans.

Passé par une prépa littéraire et une L3 de géographie à Bordeaux. Après une Année spéciale journalisme, mention presse magazine, suit une licence pro, spécialité presse écrite et en ligne.

Rédacteur pour Le Monde, Néon et l’AFP Madrid. Editeur pour La Croix. Se destine à la presse nationale.

Manon Vautier-Chollet

@VchManon

21 ans

En licence professionnelle radio à l’EPJT. Passée par RCF, France Bleu (Tours, Poitiers, Nantes) et Radio France Internationale. J’aime tendre mon micro à ceux que l’on n’entend pas. Et raconter des histoires, tout simplement.