« Nous faisons de la littérature plus que du journalisme »

Photo creative commons

Le magazine Rock&Folk a soufflé ses cinquante bougies en avril dernier. Autrefois leader sur le marché de la presse musicale, le mensuel est toujours en vente dans les kiosques, malgré la crise. Entretien avec Philippe Manœuvre, son rédacteur en chef.

Par EPJT

Rock&Folk vient de fêter ses 50 ans en mettant avec Michel Polnareff en couverture. Comment expliquer-vous cette longévité ?

Capture d’écran

Philippe Manœuvre. Polnareff était en couverture pour le numéro 1. C’est merveilleux, il est toujours là cinquante ans après. Nous aussi. La synchronisation est parfaite. Rock&Folk est un journal nécessaire qui, à l’origine, a décidé d’aller plus loin, de raconter la musique différemment. À l’époque, l’idée était de se différencier du côté boy scout et trop conventionnel du magazine Salut les Copains. La première équipe de Rock&Folk était jeune. Ils ont voulu écrire sur la musique de leur époque, tout était à créer. Je remercie encore aujourd’hui Philippe Koechlin [le fondateur de Rock&Folk, décédé en 1996, NDLR] d’avoir voulu partager sa vision du rock. L’idée était de proposer des entretiens dans lesquels les artistes ne parlaient que de

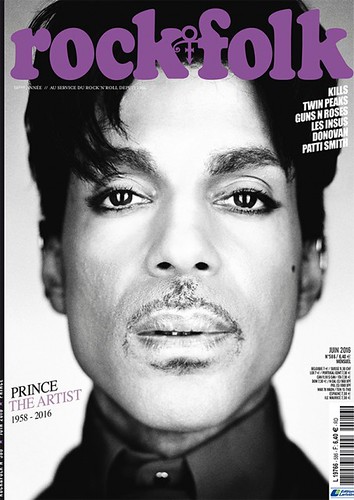

leur musique sans aborder de détails tels que leur fortune ou leur célébrité. La musique a toujours eu besoin d’un commentaire. Nous mettons des mots sur ce qui se passe dans l’actualité rock. Sans forcément s’en rendre compte, les critiques contribuent à faire naître des légendes. Prince par exemple [star du funk, décédé en avril 2016, NDLR]. Alors qu’il jouait pour la première fois à Paris devant 200 personnes dans les années quatre-vingt, nous étions déjà là. Nous l’avons mis sur un piédestal dans nos colonnes alors que les gens ni voyaient pas plus qu’un « pet de lapin » (rires). La renommée de Prince s’est constituée grâce à la presse. Si on ne racontait pas ce genre d’histoires, il n’y aurait pas de légendes. Nous sommes des raconteurs, des faiseurs d’histoires.

Vous répétez justement que vous ne travaillez pas avec des journalistes mais avec des écrivains. Pourquoi ?

P. M. Nous faisons de la littérature plus que du journalisme. D’ailleurs, la plupart des rédacteurs ont déjà écrit plusieurs bouquins. Philippe Thieyre ou Patrick Eudeline par exemple. Ils écrivent à côté sur ce qui les éclate. Rock&Folk a largement été influencé par Boris Vian lorsqu’il écrivait pour la revue Jazz Hot dans les années cinquante. Il partageait sa passion pour le jazz en rédigeant des critiques musicale dans un style très littéraire. Il est difficile de maintenir ce ton aujourd’hui. Nous, on essaye. Nos journalistes sont des plumes, des écrivains, qui ont une sensibilité. Lorsque j’ai repris

Capture d’écran

le journal en 1993, j’ai commencé par rassembler ces plumes. Des mecs, de préférence de mauvaise foi, qui rédigent des chroniques fringantes et proche de la rythmique rock dans l’écriture. Cette équipe tient toujours le choc. La liberté d’écriture est totale, on dit ce que l’on pense. Je suis fier que l’on puisse encore trouver en France un canard avec un tel contenu.

En mars 2008, le dessinateur Serge Clerc raconte dans le n°487 de « Rock&Folk » sa relation avec le rock. Les mémoires de l’espion (blog)

La formule de Rock&Folk n’a presque pas changé en cinquante ans, pourquoi ?

P. M. Nous nous sommes concentrés sur le live report, le compte-rendu de concerts. Les artistes ne vendent presque plus d’albums. Ils vivent comme des acteurs de théâtres, en multipliant les tournées. Ces concerts ont permis à beaucoup de groupes de continuer de jouer et à nous de partager leur musique dans nos colonnes. Résultat : nos correspondants sont présents dans tous les festivals entre mai et août, prêts à transpirer à grosses gouttes et à braver les décibels et les bières chaudes. Rock&Folk a hérité du journalisme « gonzo », un journalisme où l’on décrit ce que l’on voit, entend et ressent : un journalisme des sens. Un peu comme les auteurs anticonformistes de la beat generation. En allant à un maximum de concerts nos journalistes multiplient les découvertes. Il n’est vraiment pas rare de tomber sur des pépites.

Comment se fait le choix des artistes présentés dans Rock&Folk ? Sont-ils suggérés par les annonceurs ou par des maisons de disque ?

P. M. Les annonceurs ont arrêté depuis longtemps de nous suggérer des artistes. Ils n’ont d’ailleurs aucune influence sur notre ligne éditoriale. Ce n’est pas notre fonctionnement. En 1990, après un bilan désastreux, nous avons été accueillis par les éditions Larivière. Le journal a survécu grâce à eux. Ils nous laissent une totale liberté éditoriale. Je n’ai jamais eu de réunion avec les éditeurs, ni de coup de fil de maison de disque, pour que l’on parle de tel ou tel artiste dans nos colonnes. Tous les rédacteurs proposent ce qu’ils veulent. Généralement leurs coups de cœur, des artistes signés dans des labels indépendants.

Capture d’écran

Qui sont vos lecteurs ?

P. M. Le lectorat est hétérogène. La moitié est composée de très anciens lecteurs. Ils nous disent par exemple : « Je vous suis depuis le numéro 85 avec Alice Cooper en couverture. » Les autres sont des rockeurs, vieux ou jeunes, simplement désireux de faire des découvertes dans le journal. Nous composons avec eux. D’ailleurs, nombre d’entre-eux nous appellent. Depuis 1966, nous savons ce qu’ils veulent : des live reports, des rubriques tels que « Les objets rock cultes » ou encore « Erudit rock ». Le journal est ouvert aux propositions et aux analyses. Par exemple, dans la rubrique

« Télégramme » [qui existe depuis 1966 dans le journal, NDLR], les lecteurs donnent régulièrement leur avis sur ce que signifie « être rock en 2016 ». En écoutant attentivement leurs demandes, nous sommes devenus de bons artisans, surtout au bout de cinquante ans d’existence.

D’autres revues musicales ont diversifié leurs contenus pour aborder des sujets société ou politique. Pourquoi pas Rock&Folk ?

P. M. Nous appliquons toujours la même formule magique : écrire la musique. Beaucoup de journaux musicaux ont ouvert leurs colonnes aux sujets de sociétés et aux hommes politiques, pas nous. Le seul que l’on ait publié, c’est Daniel Cohn-Bendit en 1998, à l’occasion des 30 ans de Mai 68. Des arbres sont coupés pour que l’on puisse imprimer le journal. Il est hors de question de gâcher ce précieux papier avec des interviews politiques.

« L’industrie musicale ne renouvelle pas les cadres du rock. Elle préfère faire du neuf avec du vieux »

Capture d’écran

P. M. À une époque, lire la presse musicale pouvait déclencher l’achat des disques. Cette époque est révolue. Internet et toutes les plateformes d’écoutes tuent progressivement la musique. YouTube ne rémunère pas les artistes qui publient leurs albums et les maisons de disques disparaissent progressivement. La gratuité est nocive. Aujourd’hui, les majors se battent pour l’intérêt des ados, premiers utilisateurs d’internet, plutôt que pour les artistes eux-mêmes. Les majors ne font plus signer de groupe. La disparition du rock est programmée. Le genre est à part dans l’industrie de la musique. En France, le dernier groupe signé, c’est BB Brunes en 2005. Depuis, il n’y a pas eu de nouveauté ! La messe est dite, les rockeurs ne passeront pas par les majors. L’industrie musicale ne renouvelle pas les cadres du rock. Elle préfère faire du neuf avec du vieux en faisant signer les artiste déjà connus. D’où notre volonté de faire des découvertes et de les partager.

Rock&Folk sera-t-il un jour exclusivement sur Internet ?

P. M. Je ne pense pas. Je suis un rockeur. Je vis dans un monde de vinyles, de transistors et de papier. L’écriture web est bien trop différente des articles de nos colonnes. J’avoue ne pas être un spécialiste du Web. D’ailleurs, aucun d’entre nous n’a envie de se battre pour gagner en visibilité sur le Net. Je travaille avec des écrivains plutôt hostiles à Internet. Rock&Folk propose au contraire un objet en papier, une revue plus qu’un journal, avec des sujets creusés. Ainsi, le numéro de mai a été consacré à Prince. Qui sait, dans dix ans ce numéro vaudra peut-être de l’or !