Les survivalistes

Photo EPJT

On les prend souvent pour des originaux, des hurluberlus. Ah ! ces Américains… C’est sans doute à cause de cette réputation qu’ils préfèrent rester discrets et se défient de toute publicité. Difficile de les infiltrer pour découvrir ce qu’ils sont en réalité. Le principe du mouvement : être autonome en cas d’événement inattendu tels que catastrophe naturelle, effondrement de l’économie, etc. Interrogés aux lendemains du 13 novembre, les survivalistes que nous avons rencontrés n’étaient pas surpris, plutôt fatalistes. Etre prêts, une philosophie de vie qui nécessite une préparation quotidienne.

Par Antoine Boddaert, Nathanja Louage et Chloé Marriault

Éric est un survivaliste urbain. Son but ? Être prêt à faire face à toute « rupture de la normalité ». Entendre par là : catastrophe naturelle, effondrement de l’économie, accident industriel, pandémie, etc. « Ce sac pourrait me servir, par exemple, en cas d’incendie, d’attentat ou de catastrophe industrielle, le temps que j’échoue dans ma famille ou chez des amis ou que les pouvoirs publics s’organisent. »

Pas de référence à une possible fin du monde, donc. À la dénomination de survivaliste, Éric préfère celle de « prepper », de l’anglais « prepping » (se préparer). « Lorsque l’on parle de survivalisme, c’est souvent connoté négativement. La question de la survie pour moi est quelque chose de très bref (incendie, attentat, etc.), pas quelque chose sur le long terme, qui relève plus de la science fiction, comme dans le film La Route. »

Piero San Giorgio a lui aussi prévu un kit de survie. Il est l’une des têtes pensantes du survivalisme, mouvement développé dans les années soixante aux États-Unis. Écrivain suisse, il a publié en 2011 Survivre à l’effondrement économique (éditions Le Retour aux sources). Pour lui, « la rupture de la normalité la plus probable ne serait pas à une échelle mondiale. Statistiquement, l’événement le plus plausible serait une inondation, un feu chez soi, une panne de courant, un accident de voiture, etc. Ce qui arrive le plus fréquemment, c’est une rupture de la normalité à titre individuel ou dans un cercle très restreint. »

L’un des auteurs et penseurs du survivalisme, Piero San Giorgio. (Photo : DR)

Ogodeï – un pseudonyme –, possède également son kit. Mais en tant que survivaliste rural, il va plus loin. Dans sa cour, un imposant 4X4 aux couleurs militaires est toujours prêt pour un départ précipité. « Si je devais refaire ma vie ailleurs en cas de rupture de la normalité, j’ai tout ce qu’il faut dans le 4X4 pour pouvoir me débrouiller, souligne-t-il. Il y a en permanence dans cette voiture des duvets, une bâche pour improviser une tente, des gourdes, quelques vêtements, une canne de combat pour la marche et pour se défendre. » Cela fait maintenant quatre ans que lui, sa femme et leurs trois enfants sont survivalistes. S’il est prêt à un départ précipité avec son 4X4, Ogodeï peut aussi enfourcher l’un de ses chevaux. Il les élève et les revend pour gagner sa vie. Mais il garde à l’esprit que ceux-ci pourraient lui servir en cas d’évacuation.

Au déjeuner, feuilles de mauve sylvestre et plantains lancéolés

L’homme et sa famille peuvent aussi vivre en autonomie dans leur maison de pierre située dans un lieu-dit à une quarantaine de kilomètres au nord de Périgueux, en Dordogne. Pour son alimentation, ils se contentent des fruits du verger, des légumes du potager, de plantes sauvages et des œufs de leurs poules. Pas de produits laitiers ni de gluten. Pas de céréales en règle générale d’ailleurs considérées comme un « poison pour l’organisme ». Idem pour la viande, sauf dans les grandes occasions.

En pleine cueillette, Ogodeï s’arrête devant un noisetier et en mange une feuille. Pour son repas du midi, ce sera feuilles de mauve sylvestre et plantains lancéolés du jardin, tomates et concombres du potager. Sans frigo ni congélateur, il n’a pas de réserves de nourriture. « Ce n’est pas un mode de vie de faire des stocks. C’est une autonomie à la bobo. Un pèlerin chargé, ça ne sert à rien. Le bon Dieu nous sert déjà tout sur un plateau, partout autour de nous. »

Mais ce refus de faire des stocks répond aussi à une autre raison : la crainte du vol. Ogodeï s’explique : « En cas d’effondrement de la normalité de haut niveau, si vous avez des stocks, vous êtes sûr d’attirer la prédation qui verra en vous le nouveau supermarché du coin. S’ils savent que vous ne mangez quasiment que de l’herbe et des plantes, comme les vaches, ce n’est pas chez vous qu’ils s’attarderont. »

Au niveau énergétique aussi, pas de crainte à avoir. Ogodeï a construit un chauffage central à bois, appelé Rocket Stove, qui lui permet de chauffer sa vieille maison. Dans le potager, des panneaux solaires sont installés et fournissent toute l’électricité à la famille. Pour l’eau potable, une source à proximité de leur terrain fait l’affaire. Sa maison est proche de ce que les survivalistes appellent communément une base autonome durable (BAD) : un endroit où il est possible de se replier en toute sécurité et d’être entièrement autonome aussi bien au niveau alimentaire que de l’eau ou de l’énergie.

Mais être survivaliste, ce n’est pas être coupé du monde. Ogodeï utilise un ordinateur, un portable, l’eau courante en cas de besoin, mais tâche au maximum d’en limiter son usage. « Pour nous, le survivalisme est une quête du bien-être, une forme de pèlerinage, un nouveau mode civilisationnel, une philosophie et une politique de vie. » Bien loin donc du survivalisme à l’américaine où un vrai business s’est développé autour d’abris pour se retrancher, d’équipements sophistiqués et de réserves de nourriture.

Un business florissant

Le kit de survie d’Éric, la panoplie du parfait survivaliste.

Parmi les différentes castes de survivalistes, certains ont flairé le bon filon en organisant, notamment, des stages de survie. Pour suivre le stage dans le Montana proposé par Vol West – un survivaliste français expatrié aux États-Unis et une des têtes pensantes du survivalisme – organisé avec deux autres intervenants, certains sont prêts à débourser 1 300 euros pour six jours. Alors certes, Vol West fait partie des grandes figures du survivalisme mais le prix paraît abusif quand on sait qu’il n’inclue ni les billets d’avion, ni l’hôtel, ni la nourriture.

D’autres en France ont aussi suivi cette tendance, organisant des stages de survie à la montagne, en ville ou en pleine nature. Ces stages, pour la plupart, ont pour but d’apprendre à faire du feu, à s’initier à la lecture de cartes, à prodiguer les premiers soins ou encore à trouver de l’eau et à reconnaître les plantes comestibles.

Alain Soral, l’essayiste d’extrême droite, s’est aussi lancé sur ce marché. « Nous invitons donc toutes celles et tous ceux qui le souhaitent (par l’offre de matériel, de contenu théorique et de stages pratiques) à renouer avec des connaissances basiques que des décennies de consommation effrénée et de modernité nous ont fait oublier : dormir en pleine nature, allumer un feu, s’adapter à la fatigue, résister aux intempéries… » C’est ainsi que sont résumés les services proposés sur sa page intitulée Prenons le maquis, liée à son site internet Égalité et réconciliation. Entre 160 et 200 euros les deux jours, les stages proposent des activités variées.

Fin octobre, dans les Pyrénées-Orientales, on pouvait ainsi apprendre à cultiver sa spiruline, une micro-algue servant de complément alimentaire. Début novembre, c’était à vivre en « autonomie en milieu rural isolé et à fabriquer son pain » pour 190 euros. Alain Soral propose également du matériel de survie, comme n’importe quel magasin ou site de vente en ligne. On y trouve lampes, boussoles, tentes, gourdes, mais aussi couteaux.

Et si de nombreux survivalistes achètent des couteaux pour des raisons pratiques, d’autres le font pour pouvoir se défendre en cas d’attaque. Pour Bertrand Vidal, sociologue de l’imaginaire, spécialiste des catastrophes et des risques, ces couteaux sont de l’ordre du symbolique. « Quand on regarde les vidéos des survivalistes sur Youtube, par exemple, ils ne recommandent pas l’utilisation d’armes. La plupart ont des pistolets ou des couteaux mais ne les utiliseront jamais. C’est simplement parce que, pour appartenir à la culture survivaliste, il y a certains symboles à posséder et parfois, les armes en font partie. »

Vendeur dans une armurerie ordinaire à Paris, Pierre*, la trentaine, voit fréquemment des adeptes du survivalisme, aussi bien urbains que ruraux, passer faire leurs emplettes. « La plupart d’entre eux sont des gens tout à fait normaux qui ressentent une certaine insécurité. S’ils achètent un couteau. Ils savent qu’il ne leur servira, a priori, que pour des choses banales, comme couper de la nourriture, explique t-il. Mais d’autres, plus rares, sont dans l’excès et veulent porter une matraque télescopique, voire un couteau de défense. Ils souffrent de ce que j’appelle le syndrome Bruce Willis, pensant pouvoir parfois jouer le rôle des forces de l’ordre. » Lui-même était survivaliste. Et puis, lorsqu’il a perçu les profils violents d’une partie des adeptes, il a décidé de s’en éloigner.

Une communauté ultraconnectée

Photo : Michael Coghlan

Retranchés dans des BAD, entraînés à la vie sommaire, les survivalistes n’en sont pas moins adeptes des nouvelles technologies. Ainsi, pour garder contact avec les autres membres de leur communauté, ils utilisent, entre autres, Facebook. La plupart du temps, c’est avec un pseudonyme et sans leur photo qu’ils s’expriment. Pourquoi ? Par peur qu’en révélant leur identité, cela les place en porte-à-faux dans leur vie quotidienne et notamment sur leur lieu de travail. Dans certains cas, c’est par crainte de « compromettre leur sécurité », disent-ils.

Leurs communautés sont très fermées. Elles refusent souvent de répondre aux journalistes. Après nos sollicitations, on s’y est passé le mot. « Les amis, vous avez été démarchés par des journalistes afin de répondre à des questions sur le survivalisme. […] Répondez-leur si ça vous chante mais, quoi qu’ils vous promettent, n’infiltrez aucun d’eux dans nos groupes. Protégez-vous et protégez vos comptes », peut-on lire sur l’un de ces groupes.

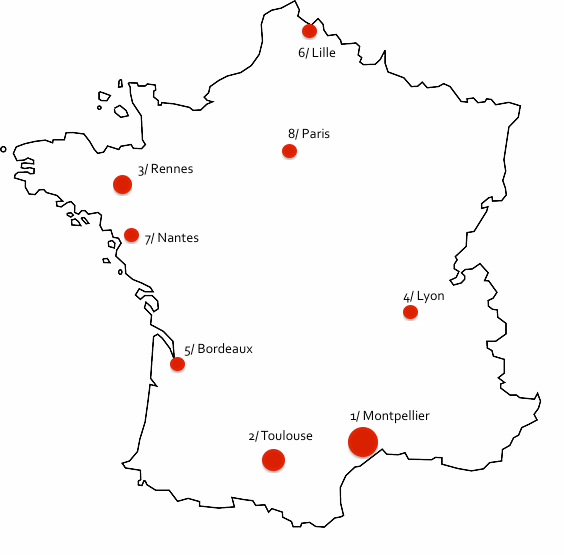

Villes dans lesquelles le mot « survivalisme » est le plus recherché par ordre d’importance.

Dans presque tous les départements de France se sont développés des pages Facebook intitulées Regroupement survivaliste francophone (RSF), permettant aux survivalistes d’entrer en contact avec d’autres membres de leur département. Mais la tendance est aussi aux groupes privés de niveau national qui rassemblent parfois des milliers de personnes. C’est notamment le cas du groupe Survivalisme, qui totalise plus de 2100 membres, ou de Survivalisme et autonomie, qui compte quelque 2300 membres. Sur ces pages, on trouve des conseils pour acheter une bonne hache, purifier de l’eau ou apprendre des techniques d’automédication. Tout y passe.

La communauté se veut internationale. De nombreux survivalistes français communiquent sur Facebook avec d’autres membres de la communauté à l’étranger et notamment au Québec où le mouvement est plus développé. « Aux États-Unis et au Canada, le mouvement est moins stigmatisé. Par contre, ici, dans notre pays, le survivalisme est marginal. Ses membres sont différents de ce qu’attend notre société. Ils ne suivent pas les normes, les règles et les actions communes attendues d’une catégorie d’individus, explique Romy Sauvayre, sociologue spécialiste des croyances collectives. Mais leurs croyances sont rationnelles. Ils voient les prémices, des signes qui leur font croire à un possible renversement de la normalité. »

Pour Piero San Giorgio, communiquer via Internet n’est pas incompatible avec un objectif d’autonomie. « Cela peut paraître contradictoire d’être hyperconnecté pour les survivalistes alors qu’ils cherchent à être autonomes. C’est un peu comme les écolos qui prennent l’avion. Mais on peut tout de même rester dans le monde moderne tout en aspirant à plus d’autonomie. »

On peut constater un pic de consultation en décembre 2012 lorsque la fin du monde était annoncée. Source : Google Trends

À côté de Facebook, YouTube est une mine d’informations pour les survivalistes. Vol West poste régulièrement des vidéos avec des conseils sur ce site. Il compte aujourd’hui plus de 36 000 abonnés sur sa chaîne. « Entre fin décembre 2012 et mi-juillet 2014 : le nombre d’abonnés sur sa chaîne YouTube a augmenté de 400 %, passant de 4 800 abonnés à près de 24 000, note Romy Sauvayre. La fin du monde annoncée en 2012 a pu être perçue comme un électrochoc, certains prenant conscience que si l’apocalypse avait eu lieu, ils n’auraient pu survivre car ils n’y étaient pas préparés. »

Et vous ? Etes-vous prêt pour le prochain effondrement de la normalité ?

(*) Les prénoms ont été modifiés.