Robes improbables, danses enflammées et joutes verbales : les drag queens australiennes assurent le show. Une frivolité méticuleusement travaillée qui déguise un activisme politiquement incorrect, dans un pays qui vient tout juste de légaliser le mariage pour tous.

Par Sophie LAMBERTS, à Melbourne (texte et photos)

Du haut de ses stilettos vert taille 48, Pollyfilla ne passe pas inaperçue. Postée à l’entré du 86, l’un des plus célèbre cabaret bar de Melbourne, elle jase avec qui veut bien l’écouter – des hommes pour la plupart –, entrecoupant ses anecdotes d’éclats de rire tonitruants. Plus que dix minutes avant le show, le temps d’avaler un Martini et quelques bouffées de cigarette et Pollyfilla a déjà disparu en coulisses.

Chaque soir, du lundi au samedi, c’est la même rengaine au 86, Smith Street, artère principale du quartier gay de Melbourne. Un troupeau hétéroclite – costumes extravagants, uniforme jean-basket, cuir de la tête au pied, robes scintillantes… – patiente bruyamment devant une porte rouge décrépie, papiers d’identité à la main. « Dix dollars », exige un intimidant gaillard, avant d’apposer un tampon sur l’avant-bras des clients. Tous sont venus pour assister au show de leur drag queen favorite.

Que le show commence

Ici, dans l’intimité de ce cabaret bar, on peut être qui l’on veut. Un homme avec quatre couches de mascara. Une femme avec les cheveux gominés.

Soi-même, enfin. « Soyez fiers de vous ! » s’égosille l’animateur sur la scène, enveloppé d’un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Il y a quelques heures seulement, le gouvernement conservateur de Malcom Turnbull s’est engagé à adopter une loi en faveur du mariage gay d’ici la fin de l’année 2017, après un plébiscite par voie postale agité. Même si le « oui » s’est fait timide – seulement 61,6 % des votes –, le soulagement se lit sur tout les visages.

Les lumières s’éteignent, la musique s’interrompt, le public se paralyse, fébrile. Roulement de tambours, la queen entre sur scène. Robe brodée de sequins, Pollyfilla chauffe la salle avec quelques railleries à l’encontre du Premier ministre. « Cher Malcom, les Australiens ont parlé et ont dit OUI. Donc va faire ton putain de boulot et légifère ça en droit sans plus tarder. En te remerciant et… avec tout mon amour. » En mémoire de sa première marche pour l’égalité à Melbourne, lors de laquelle elle avait interprété « You’re The Voice » de John Farnham – hymne à la protestation de la fin des années quatre-vingt –, Pollyfilla entonne :

You’re the voice, try and understand it / Tu es la voix, tente de le comprendre

Make the noise and make it clear / Dis quelque chose, fais en sorte que ce soit clair

We’re not gonna sit in silence / Nous ne nous assoirons pas en silence

We’re not gonna live with fear / Nous ne vivrons pas dans la peur

This time, we know we all can stand together / Cette fois-ci, nous savons que nous pouvons tous être ensemble

With the power to be powerful / Avec le pouvoir d’être puissants

Believing we can make it better / Croyant que nous pouvons améliorer les choses

Le geste de la main est précis, les mouvements des lèvres parfaitement calqués sur les paroles – le drag est avant tout l’art du play-back –, le regard dramatique. Les performances de Pollyfilla mettent toujours l’accent sur l’exagération des traits féminins. La femme est parodiée à l’extrême, à la fois grotesque, extravagante, provocatrice et puissante.

Pollyfilla est drag queen depuis les années quatre-vingt-dix. Elle a remporté une dizaine de compétitions de drag.

Derrière le rideau

Applaudissements. Pollyfilla disparaît derrière le rideau rouge carmin, à grandes enjambées assurées. Une prouesse technique du haut de ces talons vertigineux : « Des années de pratique assidue », avoue la queen en poudrant son visage devant un miroir crasseux. Dans la vie de tous les jours, Pollyfilla s’appelle Colin. Et a un pénis.

« J’ai commencé le drag en 1996. J’avais 20 ans. J’ai toujours aimé jouer devant un public et faire rire les gens. En grandissant, j’ai fait beaucoup de théâtre, de comédies musicales et de cirque. J’ai tout de suite aimé le théâtre de rue en particulier – tout ce maquillage, ces perruques, ces chaussures à plate-forme et ces tissus pailletés… »

Pour Colin, le drag est avant tout un art. Il fabrique tous ses costumes à la main, dans l’atelier d’artiste qu’il a aménagé dans son appartement. « Le drag, c’est comme avoir une toile vierge face à soi. Il n’y a pas de règles. Je peux être une starlette glamour des années quarante Je peux être un extraterrestre. Je peux même être Marie-Antoinette. »

« Je suis un homme en robe, je ne peux pas me prendre trop au sérieux »

Pollyfilla

Pollyfilla est un personnage burlesque, glamour et « un peu stupide ». « Je suis un homme en robe, je ne peux pas me prendre trop au sérieux », avoue-t-elle, la voix soudainement plus grave, masculine. Se créer un personnage hors norme – une « créature » – est un exutoire, voire une catharsis : « Le drag m’a aidé à faire mon coming-out. On ne peut pas être une queen et rester caché dans le placard. Ça n’a pas de sens. Les placards sont pour les robes. »

Un nouveau show démarre dans quelques minutes, le temps pour les spectateurs de commander un verre au bar ou de flirter avec son voisin de table. Personne n’a idée de ce qui se trame derrière l’imposant rideau rouge.

Une odeur de maquillage envahit les coulisses, étroite pièce encombrée de tissus, de boîtes de chaussures et de produit démaquillant. Des hommes à peine vêtus se bousculent dans des bodys rembourrés, perruque à la main. Se travestir est un travail de longue haleine. « Des jours de couture et de répétition, deux heures de maquillage, une heure pour rembourrer son corps de mousse, “tucker” son pénis et enfiler un costume », explique Karen from Finance (alias Richard), acolyte vaudevillesque de Pollyfilla. Le « tucking » est une pratique utilisée par des personnes assignées garçons à la naissance afin de dissimuler leur sexe, le plus souvent avec du ruban adhésif. « Ce n’est pas agréable mais il faut souffrir pour être belle ! »

Ni genre, ni maître

Etre belle, mais pas seulement. « Chaque manifestation pour les droits de la communautés LGBT est menée par une drag queen, brandissant le drapeau multicolore en tête de cortège. C’est presque une tradition. Les émeutes de Stonewall en 1969 ont été impulsées par un groupe de drag queens et c’est aujourd’hui considéré comme le mouvement le plus important de la libéralisation homosexuelle », explique Ricky Beirao, à l’origine de l’exposition What A Drag!, qui revient sur l’histoire de la communauté drag queen depuis les années soixante.

« Il n’y avait pas de tutoriels sur YouTube pour apprendre à se maquiller ni eBay pour acheter des perruques. »

Ricky Beirao

Le drag a toujours été un acte politique, bien qu’intrinsèquement lié au monde de la nuit. Se travestir questionne la notion traditionnelle de genre et combat les discriminations. Ricky Beirao, lui même drag queen depuis ses 20 ans, explique : « Dans les années soixante, l’homosexualité et le travestisme étaient illégaux en Australie. Les drag queens organisaient des soirées secrètes directement chez elles, souvent attaquées par les flics. » Il faudra attendre 1981 pour que l’homosexualité soit légalisée et les années quatre-vingt-dix pour que la culture drag soit reconnue par la société, notamment grâce au film Priscilla, folle du désert. Un véritable succès.

« Je pense que beaucoup de gens, en particulier les jeunes drag queens, n’ont pas idée des obstacles socioculturels ou même techniques que la communauté a dû affronter. Il n’y avait pas de tutoriels sur YouTube pour apprendre à se maquiller ni eBay pour acheter des perruques. Tout devait être fait secrètement ou via des femmes », raconte Ricky Beirao. « Aujourd’hui, les jeunes queens misent tout sur l’esthétique et le message, plutôt que sur la comédie. Ce n’est plus la même chose », ajoute-t-il, une pointe de regret dans la voix.

La nouvelle génération de queens questionne la notion de genre en mêlant allures masculine et féminine.

Pas la même chose, mais toujours aussi politisé et créatif. « Avec le débat autour du mariage gay, l’activisme drag a atteint son paroxysme », affirme Alex Xand, jeune artiste de 23 ans. Alex Xand, alias Alexander, se produit depuis un peu plus d’un an au 86, aux côtés de Pollyfilla et des autres. « C’est bien simple, je suis née queen ! » chantonne le jeune artiste en appliquant une étrange pâte blanche sur sa peau brune. Son show aura lieu dans quelques minutes. « Ce soir, je sors le grand jeu », dévoile-t-il mystérieusement.

Alex Xand et sa fameuse barbe, quelques minutes avant de la couper sur scène

« Chaque femme s’habille d’une façon qui lui ressemble, pas comme son sexe le détermine. »

Alex Xand

Alex Xand entre en scène, vêtu d’une simple tunique blanche, le pas gracieux. Ce soir, pas de fanfaronnade, de paillette ou de déhanché digne d’une pop star. La queen tond religieusement, sous le regard médusé du public, sa longue barbe ébène. Les shows d’Alex Xand racontent une histoire. Son histoire. « Je traite de la honte d’être différent et de la confusion des genres. C’est une sorte de thérapie qui m’aide à surmonter mes propres démons », avoue-t-il en rinçant son visage à l’eau claire, en coulisses.

Le jeune artiste refuse de rester sagement dans une case, considérant le genre attribué à la naissance en fonction du sexe réducteur. « Contrairement aux traditionnelles drag queens, je ne caricature pas la femme ni n’essaye de lui ressembler. Je ne sais même pas ce que s’habiller comme une femme signifie. Chaque femme s’habille d’une façon qui lui ressemble, pas comme son sexe le détermine », explique-t-il. Lui utilise le pronom neutre « they » (« eux » en français, mais pourrait aussi se traduire par « ille »).

Alex Xand et ses spectacles, tantôt poétiques, tantôt trash, où masculinité et féminité fusionnent, sont loin du standard classique de la drag queen. « Mon genre n’est pas la conséquence de mon sexe biologique mais le résultat de ce que je crée, sur scène et dans ma vie de tous les jours », précise-t-il. La nouvelle génération de queens se réclame du mouvement « queer », qui signifie tordu en anglais. Ce courant de pensée militant remet en cause la catégorisation de l’identité de genre (homme ou femme) et de l’orientation sexuelle (hétérosexuel-le ou homosexuel-le). Etre queer, c’est lutter contre toute forme de patriarcat, d’homophobie, de transphobie ou de racisme.

Si la plupart des personnes utilisent le « them » singulier en anglais, la langue française n’offre pas les mêmes facilités.

Jusqu’à tard dans la nuit, les queens – traditionnelles et nouvelle génération – assurent le show. « C’est un dragathon ici », plaisante Pollyfilla, figure mythique du cabaret bar.

L’envers de la scène

Sous le verni – impeccable, toujours – se cache une réalité pas si commode, entre drag bashing et homophobie. En août 2017, la queen Ivy Leaguee (Luke Karakia) est tabassée dans le quartier gay de Sydney après avoir défendu un homosexuel attaqué par une bande de jeunes. L’histoire fait la une des journaux nationaux. « Ils hurlaient des insultes homophobes en pleine rue. PD, tafioles… toutes les insultes que vous pouvez imaginer », raconte Ivy Leaguee au téléphone. « Ils m’ont arraché ma perruque, attaqué physiquement. J’ai répondu par les coups, mais toujours avec mes talons aux pieds ! »

L’Australie reste un pays très divisé sur les questions sociales, entre un bush conservateur et largement chrétien et des grandes villes plus progressistes. Le débat autour du mariage gay a été marqué pas de nombreuses campagnes homophobes aux airs de manif pour tous. Des affiches « arrêter les tapettes », « le mariage gay : une tragédie pour la famille » ou comparant les homosexuels ou trans’ à des pédophiles ont été distribuées dans plusieurs banlieues.

D’après une étude du Centre du genre australien, plus de la moitié des trans’ – quel que soit leur identité de genre et leur degré de transition – ont été victimes d’incidents transphobes au cours de leur vie. Près de 80 % des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir reporté l’incident auprès d’une instance, souvent « par peur de ne pas être pris au sérieux ». C’est le cas d’Imogen Loxley, 26 ans.

« Le drag reste un sport masculin »

Imogen Loxley

« Quand je suis entrée dans le bar, habillée en queen, ils ont commencé à toucher mes parties génitales, arracher mes vêtements et verser de l’alcool sur moi en riant », raconte Imogen, le regard fixé sur sa tasse de thé. La jeune femme n’a jamais signalé cet incident à la police cet épisode traumatisant qui l’a contrainte à suivre une psychothérapie pendant quelques mois.

Avec ses ongles interminables, sa chevelure savamment lissée et sa peau dorée à l’autobronzant, Imogen a tout d’une Kim Kardashian, le goût pour les lumières en moins. « Pas de photo, désolée. Je ne suis pas encore à l’aise devant l’objectif », prévient-elle d’emblée, l’air gêné. Il y a encore deux ans, Imogen s’appelait Lucas. « Chaque jour était un combat contre moi-même et les autres. L’idée de ne plus être en vie était la seule chose qui me réconfortait. Être Lucas était une tâche dégradante », se souvient-elle. La jeune Australienne parle de Lucas comme s’il était un autre, un étranger.

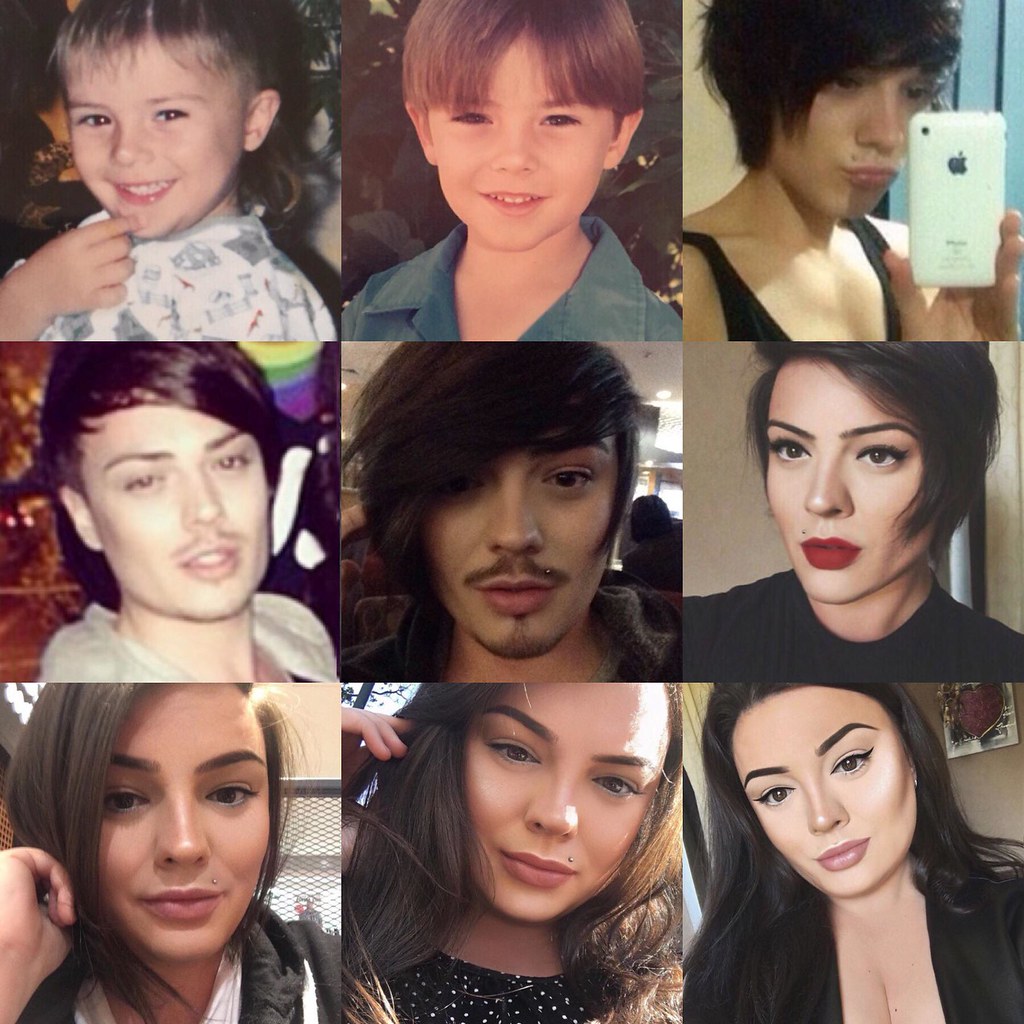

La transition d’Imogen, de son enfance jusqu’à ses premiers pas en tant que drag queen. Photos personnelles d’Imogen.

Imogen commence à s’habiller en femme et à se maquiller à l’âge de 20 ans. Faire du drag lui apparait alors comme une solution relativement simple et rapide à ce mal être insoutenable. « Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie moi-même en queen », raconte Imogen. Mais très vite, retirer la perruque et le rembourrage dans le soutien-gorge devient source d’anxiété. « J’étais toujours la dernière à partir. Je restais seule pour danser dans les coulisses, devant le miroir, confie la jeune femme. Ça m’est arrivé de pleurer en me démaquillant, j’avais l’impression de tuer celle que j’étais au fond. » Imogen abandonne donc le drag et débute un traitement hormonal et une chirurgie de réattribution sexuelle. « Je ne voulais plus que les gens me voient comme un personnage, une caricature ou une queen. Je voulais qu’ils me considèrent comme une femme, une vraie. »

La transphobie est aussi présente dans le milieux du drag, parfois de manière inconsciente. Même « RuPaul’s Drag Race », émission de téléréalité culte, qui met en scène des drag queens, a fait un faux pas en 2014 en proposant un défi licencieux. Dans l’épisode nommé « Female or Shemale », les queens devaient deviner si les parties du corps qui leur étaient montré à l’écran appartenaient à une « femme biologique » (femme) ou une « femme psychologique » (shemale).

Le problème de ce petit jeu est qu’une queen n’est pas une « femme psychologique ». Une drag queen est une drag queen. Elle rentre à la maison après son show, enlève sa perruque, se démaquille et reste un homme. Les femmes trans’ n’ont pas cette option. « Mettre les drag queens qui se transforment pour de l’argent et par passion dans le même sac que les femmes trans’ est offensant. Une femme trans’ est une vraie femme », souligne Imogen Loxley. « Beaucoup de membres de la communauté n’acceptent pas que des femmes ou femmes trans deviennent des queens. Le drag reste un sport masculin. Je crois qu’ils se sentent menacés en quelque sorte », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, la communauté drag s’ouvre doucement à d’autres artistes, quel que soit leur genre. Le cabaret bar le 86 accueille désormais des shows de drag kings et de femmes drag queens ; tandis que l’émission « Rupaul’s Drag Race » reçoit, pour la première fois en dix ans d’existence, une candidate trans’. Imogen pense reprendre bientôt le drag, aux côtés d’Alex Xand, de Pollyfilla et des autres. Malgré quelques incidents transphobes, sa passion ne l’a pas quittée : « Le drag est avant tout un art accessible à tous. C’est tellement grisant de se déguiser en quelqu’un d’autre, le temps d’une soirée… Ou plus. Vous devriez essayer ! »

Depuis le reportage, la loi légalisant le mariage entre homosexuels a été votée par le Parlement et signée par le gouverneur général en tant que représentant de la reine. Plusieurs mariages gay ont déjà eu lieu dans le pays.