Dans le dédale du droit d’asile

Photo : Nicolas Campitelli/EPJT

Ils ont connu la jungle de Calais, les campements de la porte de la Chapelle. Ils ont accepté de monter dans un bus, direction Saint-Pierre-des-Corps. Là, perdue dans les méandres de l’administration, cette poignée d’exilés soudanais, afghans, érythréens lutte pour obtenir le droit d’asile.

Par Nicolas Campitelli, Irina Lafitte et Ewen Renou

Comme pour confirmer, une dizaine d’hommes noirs en vêtements dépareillés arrive au compte-gouttes. « Bonjour, ça va ? » lancent-ils tour à tour avec un accent subsaharien à couper au couteau. Derrière leurs grands sourires, on devine qu’ils connaissent peu d’autres mots en français. Et qu’ils sont aussi un peu perdus dans cette petite ville de province, loin de Calais, loin de Paris… Mais les poignées de mains et les embrassades ne trompent pas : grâce aux membres du collectif d’aide aux migrants, ils ont trouvé un point de repère.

Égarés à Saint-Pierre

photo : Nicolas Campitelli/EPJT

Ils sont une quarantaine d’hommes à vivre dans cet immeuble décrépi près de la gare. La plupart viennent du Soudan. Ils cohabitent avec quelques Afghans, Érythréens… Tous ont connu la jungle de Calais ou les campements de la porte de la Chapelle, à Paris. Ils ont été dirigés vers le CAO par la préfecture d’Île-de-France.

L’objectif de ces centres créés en 2015 et répartis à travers tout le pays : héberger ceux qui souhaitent faire leur demande d’asile en France et les accompagner dans leurs démarches. À Saint-Pierre-des-Corps, le CAO est géré par Adoma, une société de gestion de logements sociaux détenue par des acteurs publics, sous mandat de l’État. Elle gère actuellement 19 centres totalisant 635 places.

Dès la création de ce CAO, en octobre 2016, un groupe d’habitants a mis sur pied un collectif afin de venir en aide aux nouveaux arrivants. Ils les suivent dans leurs démarches, mais aussi dans leur quotidien : les accompagner chez le médecin, leur fournir des vêtements, leur apprendre le français…

Stéphanie fait partie du noyau dur des bénévoles de ce collectif. Elle l’a rejoint dès le tout début, répondant à l’appel d’une de ses amies. « Le premier contact, se souvient-elle, ça a été des sourires, des mains qui se serrent, des conversations franco-anglo-arabes maladroites…»

Aujourd’hui, Stéphanie aide les exilés de Saint-Pierre-des-Corps à préparer leur passage devant les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Durant cet entretien, le candidat au titre de réfugié doit revenir sur son parcours : son récit de vie, les raisons qui l’ont poussé à partir, ce qu’il a vécu pendant son périple… « C’est très éprouvant, souligne Stéphanie. Cela les force à revivre des moments atroces : le meurtre de leur famille, la destruction de leur village, les scènes de torture… Ils doivent justifier le moindre détail de leur parcours. »

Le récit de Bakhit*, arrivé du Soudan en 2016, a duré trois longues heures. Il a finalement réussi à obtenir le statut de réfugié qui lui garantit une protection pendant les dix prochaines années. Radwan, un autre exilé soudanais, a quant à lui éprouvé moins de difficultés : son récit a duré une heure et demie. Pour ce jeune homme, qui étudie aujourd’hui le français en vue d’entrer à la fac, cette différence est due à sa capacité à expliquer la situation politique et humanitaire de son pays aux agents. Car au Soudan, Radwan était étudiant en journalisme. Il a dû fuir Khartoum, la capitale, après avoir intégré un groupe de contestation contre le gouvernement en place. « Les agents de l’Ofpra ne connaissent pas assez la situation là-bas », regrette le jeune homme.

Ce jour-là, les bénévoles ont rendez-vous avec Sylvain Ollivier, le directeur du centre, pour évoquer le cas d’Ahmed*. Ce Soudanais de 26 ans a fui les lieux après avoir reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En cause, une erreur de son avocate : elle a confondu son dossier avec celui d’un homonyme. Un simple malentendu qui n’aurait pas dû lui coûter sa place.

Mais voilà, en recevant le courrier, Ahmed a eu peur et il est parti. « Il a paniqué, raconte Stéphanie, la bénévole. Ils ont tellement la trouille qu’on les mette dans un avion, qu’ils préfèrent aller vivre dehors. » Les jours suivants, le jeune homme reste injoignable et les bénévoles sont inquiets.

Ahmed passe par la Chapelle à Paris, puis Calais, avant qu’ils ne réussissent enfin à le contacter. Après discussion, le directeur accepte de le réintégrer au CAO le temps qu’il fasse une demande de réexamen de sa situation. Car entre-temps, il a obtenu des éléments nouveaux susceptibles de prouver qu’il risque la mort dans son pays. En écho à la violence qui l’a fait fuir de son pays, des messages WhatsApp lui ont appris le meurtre de plusieurs de ses amis restés au Soudan.

Parcours des orientés

photo : Nicolas Campitelli/EPJT

Pour effectuer cette demande de réexamen, direction la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada), la première étape du long et complexe parcours à effectuer pour espérer obtenir le statut de réfugié. Car, oui, Ahmed doit bel et bien tout recommencer à zéro.

Reçu en compagnie de Stéphanie par une assistante sociale de l’association Coallia, qui gère la Pada de Tours, il doit décliner son identité et sa situation familiale. Il révèle, presqu’à demi-mot, qu’il est marié et père de trois enfants. Une famille dont il est sans nouvelles, expliquera plus tard Stéphanie. « Il n’en parle presque jamais. Moi-même, je n’ai appris leur existence que très récemment. »

Car au Soudan, Ahmed a vécu l’enfer. Son village du Darfour – région située à l’ouest du pays en proie à la guerre civile depuis 2003 – a été attaqué et brûlé par les Janjawids, une milice pro-gouvernementale qui fait régner la terreur. Sa mère est assassinée et sa sœur violée sous ses yeux. Lui-même est considéré comme un opposant après que son frère est parti travailler en Israël.

Agrandir

Nicolas Campitelli/EPJT

À la fin de l’entretien à la Pada, Ahmed a rendez-vous au guichet unique pour les demandeurs d’asile (Guda), à Orléans. Ce guichet rassemble les services de la préfecture, qui va prendre les empreintes d’Ahmed, et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

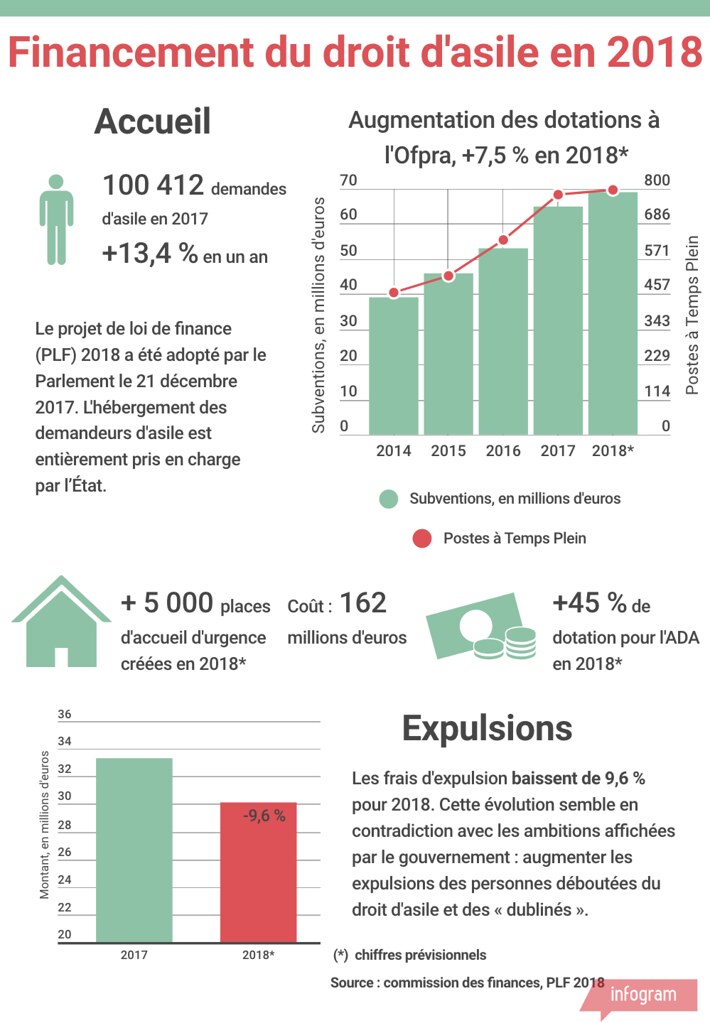

L’Ofii propose une allocation pour demandeurs d’asile (ADA). Elle s’élève à 6,80 euros par jour pour une personne et jusqu’à 11 euros si elle ne bénéficie d’aucun hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). Mais au retour de la Pada, Stéphanie est inquiète. Elle vient d’apprendre que la demande de réexamen n’est pas prise en compte si la personne est toujours hébergée en CAO. Après un premier refus, le demandeur est en effet censé quitter le centre. Il ne peut plus toucher l’ADA.

Une fois encore, l’avenir d’Ahmed est suspendu à une formalité administrative : Stéphanie doit demander au directeur du centre une attestation indiquant qu’il l’autorise à rester au CAO, mais elle ignore si cela suffira. « On garde espoir malgré tout. Sinon, ce qu’on fait ne sert à rien. »

Après le passage au Guda, le demandeur d’asile dispose d’un délai de vingt-et-un jours pour écrire son récit de vie, qu’il devra ensuite défendre devant les agents de l’Ofpra à Fontenay-sous-Bois, en Île-de-France. Ceux qui échouent à convaincre l’Ofpra disposent d’un dernier recours : la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Pour se rendre à Orléans, à plus de 100 kilomètres, Ahmed pourra compter sur un bénévole du collectif. Mais beaucoup n’ont pas cette chance et doivent se débrouiller seuls. Une situation qui révolte Josée, bénévole de la Cimade, une association nationale d’aide aux personnes étrangères. « Souvent ils se font arrêter dans les trains parce qu’ils n’ont pas de billets. C’est hyper dissuasif, on commence déjà à leur faire payer le fait d’être là. »

Pour cette militante, la complexité des démarches est voulue, elle fait en sorte de décourager les migrants à demander l’asile. Les bénévoles se révèlent donc d’une aide précieuse pour ces personnes, souvent perdues face aux lourdes procédures administratives. Les structures d’accueil manquent d’effectifs formés au droit des étrangers.

Le CAO de Saint-Pierre-des-Corps ne compte en janvier 2018 qu’une seule travailleuse sociale. Selon Josée, il s’agit avant tout de « centres de contrôle. L’accès au droit n’y est pas assuré tel qu’il devrait l’être ». En Indre-et-Loire, le directeur départemental de la cohésion sociale, Xavier Gabillaud, supervise les dispositifs d’accueil des migrants. Pour justifier ce manque de personnel, il évoque une « situation conjoncturelle compliquée », mais conteste le manque de formation des travailleurs sociaux. Pour cela, il met en avant un chiffre : 75 %. C’est selon lui le pourcentage de demandes d’asile acceptées parmi celles déposées jusqu’ici dans les CAO du département. Un pourcentage qui contraste avec celui avancé par Josée. Selon elle, sur l’ensemble des demandes enregistrées par l’Ofpra et la CNDA dans tout le pays, guère plus de 20 % sont acceptées.

Xavier Gabillaud estime entretenir de bonnes relations avec les associations et les collectifs militants. « Nous avons besoin d’eux, mais il faut que chacun joue sa partition. Il arrive que certains prétendent faire du travail social sur des sujets qu’ils ne connaissent pas. Au risque de leurrer les migrants. » « Nous ne sommes pas dans la rivalité avec les travailleurs sociaux, mais dans la complémentarité, assure de son côté la bénévole Stéphanie. Nous venons dans l’intérêt des gars. »

« J’ai déjà vu des gens attendre un rendez-vous à l’Ofpra pendant deux ans. »

Laïla Belbaida, Ligue des droits de l’homme 37

Agrandir

Nathanael Charbonnier

Les « gars » n’ont pas tous la chance de bénéficier d’un tel accompagnement. Ni même d’un hébergement. De nombreux demandeurs d’asile se retrouvent à la rue, faute de place dans les Cada. Le 115 est saturé, l’accumulation des structures d’accueil d’urgence aux sigles rébarbatifs – Huda, AT-SA – n’y change pas grand-chose.

« Cette situation est indigne de la terre d’accueil qu’est la France », s’insurge Laïla Belbaida, présidente de la Ligue des droits de l’homme d’Indre-et-Loire. Pour elle, cette saturation est due au délai de convocation de l’Ofpra, qui s’éternise souvent après réception du dossier. « J’ai déjà vu des gens attendre un rendez-vous à l’Ofpra pendant deux ans », précise Laïla Belbaida.

Selon Xavier Gabillaud, ce n’est pas la seule cause. « Il y a aussi un fort taux de présence indue dans les structures. On n’est pas demandeur d’asile éternellement. À la fin des démarches, il faut quitter le centre. » Mais les réfugiés se heurtent au manque de solutions d’hébergement. Et pour les déboutés, quitter le CAO signifie souvent se retrouver à la rue.

Dans son « plan migrants » présenté en juillet 2017, le gouvernement a annoncé la création de 7 500 places d’hébergement pour les demandeurs d’asile et 5 000 pour les réfugiés d’ici 2019. Mais dans le même temps, il souhaite réduire la durée moyenne de la procédure. C’est l’un des objectifs du projet de loi asile et immigration, discuté en avril à l’Assemblé nationale.

La loi prévoit aussi d’augmenter la durée légale de séjour en centre de rétention administrative (CRA), période durant laquelle l’État peut préparer l’expulsion des étrangers en situation irrégulière. Ces mesures, entre autres, provoquent de vifs débats sur les bancs de l’Assemblée, y compris parmi les députés de la majorité.

Darfour-Touraine

photo : Nicolas Campitelli/EPJT

Il reste un autre point sur lequel la politique d’intégration mérite d’être renforcée : l’apprentissage de la langue. Une fois l’asile accordé, l’Ofii octroie aux réfugiés 200 heures de français dans des organismes de formation agréés par l’État. Insuffisant, selon Xavier Gabillaud, car leur arrivée en France est très récente.

Alors les migrants se débrouillent, vont voir des associations qui leur proposent des cours de français langue étrangère (FLE). Car les nouveaux arrivants ont souvent soif d’apprendre. « La première chose qu’ils voulaient quand nous sommes allés les voir au CAO, c’était parler français », raconte Stéphanie.

Chaque jeudi, des membres du collectif de Saint-Pierre-des-Corps se rendent au centre pour faire la conversation aux résidents et les aider à lire et à écrire en français. On y retrouve Bakhit, qui vient juste d’obtenir le titre de réfugié, mais aussi Mohammed, un autre Soudanais, en attente du verdict de la CNDA. « Ce n’est pas facile de parler français, regrette Mohammed. Entre nous, on parle tout le temps arabe. À l’extérieur, les Français ont tous des écouteurs dans les oreilles et ne s’arrêtent pas pour discuter. » En tant que réfugié, Bakhit se rend deux fois par semaine aux cours octroyés par l’Ofii. Mais la fin des 200 heures approche et il aimerait trouver un autre moyen de suivre des cours. Maîtriser le français lui serait d’une grande aide dans sa recherche de travail et d’un logement individuel.

Agrandir

Nicolas Campitelli/EPJT

Mohammed et Bakhit sont tous les deux originaires du Darfour. Le premier était paysan, le second mécanicien. Tout comme Ahmed, ils ont dû fuir leur pays, quitter leur famille à cause des Janjawids, les terribles miliciens du gouvernement. Le début d’un long et dangereux périple, au cours duquel ils subiront la détention et l’esclavage en Libye, la périlleuse traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune, la survie dans la « jungle » de Calais…

L’objectif, pour Bakhit, c’est l’Angleterre. Il en maîtrise mieux la langue. Alors, il se rend à Calais pour tenter la traversé. Mais il renonce vite. « Trop dangereux, explique-t-il. Il fallait monter dans des camions, j’étais fatigué. » Après un séjour à Paris, dans les campements de fortune de la porte de la Chapelle, il finira par accepter de monter dans un bus, direction Saint-Pierre-des-Corps.

Dans le salon de Stéphanie, on voit une petite robe rose suspendue à un cintre. C’est un cadeau d’Aftom, un Érythréen d’une vingtaine d’années que Stéphanie avait pris sous son aile. L’été dernier, avec cinq autres habitants du CAO de Saint-Pierre-des-Corps, il a été transféré au programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (Prahda) de Bourges.

Derrière ce nouvel acronyme se cachent d’anciens hôtels F1 rachetés par Adoma pour y ouvrir des places d’hébergement. On y envoie notamment les « dublinés ». Ce néologisme désigne ceux qui ont déposé leurs empreintes dans un autre pays de l’espace Schengen et qui ne sont pas autorisés à demander l’asile en France, conformément au règlement dit de Dublin.

Pour les associations, c’est l’antichambre de l’expulsion. « Quand on y est envoyé, estime Stéphanie, il y a de grandes chances qu’on soit assigné à résidence le temps de préparer le retour. » Et pour la bénévole, les conditions de vie y sont très mauvaises. « Ce sont de toutes petites chambres, à l’écart de tout. »

Ces conditions, Aftom ne les a pas supportées. Alors il s’est enfui. Stéphanie n’a pas eu de nouvelles pendant plusieurs jours. Il a fini par revenir et elle l’a hébergé. « Il a dormi douze heures d’affilée. » À son réveil, elle avait sorti une vieille machine à coudre. Elle savait que son grand-père était couturier. « J’ai eu l’impression de voir un petit garçon devant un camion de pompiers. Il n’a pas levé les yeux pendant une heure et demie. » Résultat : la petite robe rose, que Stéphanie conserve précieusement. « Ce sera pour la fille de ta fille », lui a-t-il dit.

Aftom est ensuite reparti pour Calais. Stéphanie est restée sans nouvelles un long moment. Jusqu’à ce coup de téléphone dont elle se souviendra longtemps : « Je suis à Londres. »

Agrandir

Irina Lafitte

Mais pour un Aftom, combien restent derrière ? Ibrahima, Guinéen de 19 ans, est en attente de la réponse de l’Ofpra depuis quelques semaines. Poète, musicien et très engagé contre le gouvernement de Conakry, il ne regrette pas d’être venu en France. Car il s’estime en danger dans son pays d’origine. Il n’incite pas pour autant ses « petits frères et sœurs » à faire de même.

« Ici on n’a pas le droit de s’exprimer, s’indigne-t-il. On nous enferme dans des démarches administratives, tout passe par l’écrit. » Lui n’a pas connu Calais mais il a connu la rue, avant de rencontrer la famille qui l’héberge actuellement à Saint-Avertin, une commune aisée de la banlieue de Tours. Comme Mohammed, Bakhit, Ahmed et tous les autres, il erre sans savoir où il sera dans quelques mois.

(*) Ces prénoms ont été modifiés à la demande des intéressés.