Musique la plus écoutée en France, le rap est probablement le mouvement musical le plus influent de ces trente dernières années. Le genre souffre néanmoins de l’absence d’une presse spécialisée. Prospère à la fin des années quatre-vingt-dix, celle-ci a presque entièrement disparu la décennie suivante. Mais elle pourrait renaître de ses cendres à la rentrée 2018.

Par Theo LEBOUVIER

À la fin des années quatre-vingt-dix, il existait pourtant plus d’une dizaine de magazines de rap et des titres comme Radikal, R.A.P. R&B ou encore Groove s’arrachaient. En 2018, il n’en reste plus qu’un : le trimestriel iHH (initiales de « international Hip-Hop »). Un magazine pointu mais qui repose sur le bénévolat de ses rédacteurs et qui peine à tenir ses délais de publication.

A Paris-Gare-de Lyon, musique partout, rap nulle part .

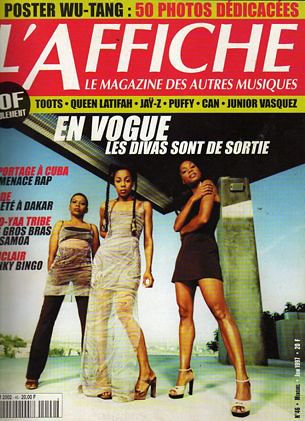

Les raisons de cette disparition sont multiples et la plupart puisent leurs racines dans les origines même de la presse rap. Fondé en 1989, le fanzine L’Affiche, sous l’influence de son rédacteur en chef Olivier Cachin, s’oriente dès son sixième numéro vers la musique urbaine. En 1993, en pleine explosion du mouvement en France, le titre gagne en popularité, change de formule et devient le premier magazine français de rap. Trois ans plus tard, les magazines R.E.R, Radikal et Groove sont lancés.

Au total, plus d’une dizaine de titres spécialisés seront édités simultanément entre 1996 et 2003. Une prolifération en grande partie due aux grands groupes de presse qui réalisent le potentiel commercial du hip-hop. Mais sans vraiment s’y intéresser. Sans citer de noms, Yann Forgues, rédacteur en chef de R.A.P. R&B, évoque par exemple des éditeurs concurrents « qui demandaient à leur rédaction de ne pas mettre trop de noirs dans les magazines ». Un comble !

Mencari Situs Slot Gacor dengan Modal Kecil dan Bonus Besar?

Jika Anda sedang mencari situs slot yang menawarkan kemenangan besar dengan modal kecil dan bonus menarik, slot mahjong telah datang ke tempat yang tepat! Permainan slot telah menjadi salah satu favorit banyak orang, dan situs slot online saat ini memudahkan Anda untuk meraih jackpot besar. Artikel ini akan membahas dunia permainan slot online yang seru dan memberikan informasi tentang situs terpercaya yang bisa Anda pilih untuk bermain hari ini dan meraih kemenangan besar!

Mengapa Slot Online Begitu Populer di Tahun 2024?

Permainan slot online telah mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa, dan mudah untuk melihat alasannya. Dengan kemajuan teknologi, kenyamanan bermain slot dari rumah, serta peluang untuk memenangkan jackpot yang mengubah hidup, tidak heran jika banyak pemain yang tergoda untuk mencoba peruntungan mereka. Menurut survei terbaru, sekitar 70% penjudi online lebih memilih bermain slot dibandingkan dengan permainan kasino lainnya, karena kesederhanaannya dan potensi hadiah besar yang ditawarkan.

Salah satu alasan utama mengapa permainan slot online begitu digemari adalah cara bermainnya yang mudah. Anda tidak perlu keterampilan atau strategi khusus untuk memulai. Semua yang perlu Anda lakukan adalah menekan tombol putar, dan gulungan slot akan berputar secara otomatis. Rasa kepuasan instan ini membuat para pemain terus kembali. Selain itu, banyak permainan slot yang menawarkan fitur bonus menarik, seperti putaran gratis, pengganda, dan simbol liar, yang semakin meningkatkan peluang Anda untuk menang.

- Fakta: 65% pemain kasino online memilih slot sebagai permainan slot resmi favorit mereka karena kesederhanaan dan potensi hadiah yang besar.

- Fakta: Lebih dari 50% pemain baru cenderung memulai permainan mereka dengan slot sebelum mencoba permainan kasino lainnya.

Cara Bermain Slot dengan Modal Kecil dan Menang Besar

Banyak pemain berpikir bahwa mereka harus bertaruh dalam jumlah besar untuk memenangkan hadiah besar di permainan slot. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. Salah satu keuntungan utama bermain slot online adalah Anda bisa memulai dengan taruhan kecil dan tetap memiliki kesempatan untuk meraih hadiah besar. Bahkan, banyak platform yang memungkinkan Anda untuk melakukan deposit hanya dengan $10 dan sudah bisa memulai permainan. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa meraih jackpot yang nilainya mencapai ribuan dolar!

Slot online saat ini menawarkan berbagai pilihan ukuran taruhan, jadi baik Anda seorang pemain kasual atau penjudi berisiko tinggi, Anda bisa menemukan permainan yang sesuai dengan anggaran Anda. Banyak mesin slot juga menawarkan « volatilitas rendah, » yang berarti kemenangan mungkin lebih kecil tetapi lebih sering, sehingga cocok bagi pemain yang lebih suka pengalaman bermain yang stabil.

- Fakta: 40% pemain memenangkan jackpot besar hanya dengan bertaruh $1 per putaran pada permainan dengan RTP tinggi.

- Fakta: Pemain yang memilih slot dengan volatilitas rendah memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk memenangkan hadiah yang lebih sering dibandingkan dengan permainan volatilitas tinggi.

Provider Slot Terbaik untuk Meraih Kemenangan Maksimal

Slot online dikelola oleh berbagai penyedia perangkat lunak, dan memilih penyedia yang tepat bisa mempengaruhi besar kecilnya peluang kemenangan slot terpercaya. Beberapa penyedia yang paling terkenal dan memiliki performa terbaik dalam permainan slot adalah Pragmatic Play, PG Soft, dan SLOT88. Perusahaan-perusahaan ini terkenal karena mengembangkan permainan dengan persentase Return to Player (RTP) yang tinggi, yang berarti pemain memiliki peluang menang yang lebih besar dalam jangka panjang.

Faktanya, banyak permainan slot terbaik di pasaran saat ini berasal dari penyedia terkemuka ini. Sebagai contoh, Pragmatic Play bertanggung jawab atas game hits seperti « Starlight Princess, » sementara PG Soft dikenal dengan seri populer « Mahjong Ways. » Permainan-permainan ini memiliki RTP lebih dari 94%, menjadikannya pilihan terbaik bagi pemain yang ingin memaksimalkan peluang kemenangan mereka.

- Fakta: « Starlight Princess » dari Pragmatic Play memiliki RTP sebesar 96,5%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di industri.

- Fakta: « Mahjong Ways » dari PG Soft memiliki RTP sebesar 94,8%, memberikan pembayaran tinggi dan kemenangan yang sering.

Keuntungan Bermain Slot di Malam Hari

Tahukah Anda bahwa bermain slot di malam hari bisa meningkatkan peluang kemenangan Anda? Menurut survei, banyak pemain melaporkan kemenangan jackpot situs slot yang lebih besar selama jam-jam malam. Ini karena lebih sedikit pemain yang bermain pada waktu ini, artinya ada lebih sedikit persaingan untuk mendapatkan jackpot!

Selain itu, malam hari memberikan suasana yang lebih santai untuk bermain. Banyak pemain merasa lebih mudah untuk fokus dan menikmati permainan saat mereka bermain di waktu senggang malam hari. Lingkungan yang lebih tenang memungkinkan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan, dan sering kali di malam hari, pemain menemukan bahwa mereka meraih kemenangan besar.

- Fakta: 45% pemain yang bermain di malam hari melaporkan kepuasan yang lebih tinggi dan kemenangan jackpot yang lebih sering dibandingkan dengan pemain yang bermain di siang hari.

- Fakta: Pemain yang bermain slot pada jam-jam sepi (seperti tengah malam) memiliki peluang menang 25% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bermain pada waktu sore atau malam hari.

Rekomendasi Permainan Slot yang Harus Anda Coba

Jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan jackpot besar, berikut adalah beberapa permainan slot terbaik yang harus Anda coba:

- Sugar Rush: RTP 94,56%. Permainan yang ceria dengan banyak fitur bonus.

- Starlight Princess: RTP 94,56%. Slot penuh keajaiban dengan grafik indah dan kemenangan yang sering.

- Mahjong Ways: RTP 94,56%. Permainan populer yang terinspirasi oleh Mahjong dengan banyak cara untuk menang.

- Joker Jewels: RTP 94,56%. Slot klasik dengan sentuhan modern, cocok bagi yang menyukai gaya tradisional.

- Wild Bandito: RTP 94,56%. Slot dengan energi tinggi dan simbol liar yang membawa pembayaran besar.

- Koi Gate: RTP 94,56%. Permainan yang tenang dengan banyak peluang untuk menang besar.

- Fa Cai Shen: RTP 94,56%. Slot bertema Tahun Baru Cina dengan banyak hadiah.

- 5 Lucky Lions: RTP 94,56%. Permainan bertema keberuntungan dengan simbol yang mendatangkan kemakmuran.

- Candy Towers: RTP 94,56%. Slot manis dan menyenangkan dengan banyak kesempatan untuk menang besar.

Setiap permainan ini menawarkan RTP yang tinggi, memastikan Anda mendapatkan nilai maksimal dari taruhan Anda. RTP dari permainan daftar slot lebih tinggi dari rata-rata industri, yang berarti mereka memberikan peluang lebih besar bagi pemain untuk menang dibandingkan dengan slot lainnya.

- Fakta: RTP rata-rata untuk slot adalah sekitar 92%, yang membuat permainan ini termasuk yang terbaik di industri.

- Fakta: Permainan dengan RTP di atas 94% dikenal memberikan peluang menang 20% lebih tinggi dibandingkan dengan slot RTP lebih rendah.

Transaksi Cepat dan Mudah

Salah satu keuntungan besar bermain slot online adalah proses transaksi yang cepat dan mudah. Baik saat melakukan deposit atau menarik kemenangan, prosesnya sangat cepat, dengan sebagian besar transaksi selesai dalam waktu kurang dari 3 menit. Hal ini memastikan Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dan kurang waktu untuk menunggu transfer dana.

Kebanyakan situs slot saat ini menawarkan berbagai opsi pembayaran, mulai dari kartu kredit hingga e-wallet, membuatnya mudah bagi pemain untuk melakukan deposit dan penarikan dengan cepat. Proses transaksi yang efisien ini membantu meningkatkan pengalaman bermain secara keseluruhan, memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada keseruan permainan slot itu sendiri.

- Fakta: 80% pemain melaporkan kepuasan dengan kecepatan transaksi berkat penggunaan metode pembayaran modern seperti e-wallet dan cryptocurrency.

- Fakta: 90% pemain yang melakukan deposit melalui e-wallet mengalami waktu penarikan lebih cepat, sering kali dalam waktu 30 menit.

Kesimpulan: Mulai Bermain dan Menang Besar Sekarang!

Slot online menawarkan cara yang menyenangkan dan seru untuk memenangkan hadiah besar, dan dengan strategi yang tepat, Anda dapat mulai meraih kemenangan besar slot online terbaru hanya dengan taruhan kecil. Dari permainan dengan RTP tinggi hingga transaksi cepat dan berbagai fitur bonus menarik, dunia slot online penuh dengan peluang. Baik Anda seorang pemula atau pemain berpengalaman, ada banyak permainan slot yang bisa Anda coba. Jadi, mulailah bermain hari ini, dan siapa tahu—Anda mungkin akan menjadi pemenang besar berikutnya!

Critiquer un album, c’était s’exposer à des représailles

La constitution des rédactions ne s’est pas faite sans mal. « Il y avait plein d’opportunistes ou parce qu’ils étaient un peu fan, qui se retrouvaient journalistes. D’une part ils écrivaient mal et d’autre part ils ne connaissaient rien à rien », se souvient Yann Cherruault, rédacteur en chef de iHH. De nombreux journalistes et éditeurs sont alors arrivés en renfort de la presse rock. La greffe n’a pas pris. La qualité de certains titres s’en est ressenti.

Nouveau, le milieu du hip-hop possédait ses propres codes que ces nouveaux venus ne maîtrisaient pas, habitués qu’ils étaient à écrire sur des stars du rock américain souvent bien loin de leurs bureaux parisiens. Mais le rap changeait la donne : les artistes était de la capitale ou de sa banlieue, une proximité pas toujours de tout repos pour les rédacteurs. Critiquer un album, c’était s’exposer à des représailles.

Rapidement, les magazines se cantonnèrent à ce qu’ils aimaient ou à ce qu’on leur demandait d’aimer. « La presse n’osait pas critiquer, beaucoup de journalistes avaient peur de certains rappeurs et de labels comme Menace Records. Les gens qui étaient propices à recevoir des coups de pression se mettaient en condition pour s’en prendre », explique Yann Cherruault. Sans compter qu’un papier à charge sur un artiste signifiait prendre le risque de perdre l’apport financier de son label.

Une presse sous perfusion

« Un système de publirédactionnel a très vite été mis en place, plus ou moins vu, plus ou moins reconnu, mais il existait », dénonce Sear. De son vrai nom Stéphane Bégoc, il est le créateur du fanzine pionnier Get Busy, qui sera édité sous forme de magazine entre 2001 et 2002.

Dans son livre Une histoire du rap en France, le sociologue Karim Hammou cite une analyse

de la presse rap effectuée en 2003 montrant que les annonceurs de l’industrie du disque occupent de 38 % à 78 % de l’espace publicitaire de cette presse.

Pour lui, cela va plus loin, les labels ne se limitent pas aux pages de publicités qui leurs sont attribués. « Les pages de la plupart des magazines de rap traitent à plus de 90 % de l’actualité musicale, soit un type d’information particulièrement perméable au publirédactionnel. […] On peut parler de publirédactionnel par référence à l’usage peu critique que les journalistes tendent à faire des dossiers de presse que divers services de communication leur transmettent », écrit-il.

En suivant le calendrier des labels, les titres de l’époque deviennent de véritables vitrines pour les maisons de disques. À l’instar de L’Affiche, une partie de ces magazines vont même jusqu’à vendre certaines de leurs couvertures aux labels. « Certains ont vendu leur couverture et ça les a tués. Si t’es obligé de faire un truc parce que t’es content de prendre 10 000 euros, c’est bien. Tu les prends tes 10 000 euros. Sauf que c’est la couverture que les gens viennent acheter : si elle ne s’adresse pas à ton public, tu ne vends plus ton magazine », s’insurge Yann Forgues, le rédacteur en chef du magazine R.A.P. R&B. Cette

L’Affiche avait une ligne éditoriale assez ouverte, on y trouvait régulièrement des articles sur d’autres genres de musique.

dépendance des magazines de rap aux maisons de disque a en partie causé leur disparition.

La diversité du contenu rédactionnel en a aussi beaucoup souffert, les titres de l’époque affichant bien souvent tous les mêmes artistes au sommaire. « J’ai toujours pensé que cette presse était vouée à mourir car elle était intrinsèquement liée aux maisons de disques, ajoute Sear. Si les maisons de disques fermaient le robinet, cette presse était morte. »

De fait, comme le reste de la presse musicale, la presse hip-hop a été touchée de plein fouet par la crise du disque et l’arrivée d’Internet. Si le rap est l’une des musiques qui a le mieux résisté à la baisse des ventes de disque, cela n’a pas empêché les labels de diminuer – voire supprimer – leurs investissements dans la presse spécialisée. Et quand Internet s’est démocratisé, les magazines de rap payèrent un tribut bien plus lourd que le reste de la presse musicale.

Internet, le coupable idéal ?

Olivier Cachin a été pendant douze ans à la tête de L’Affiche. Pour lui une question de temporalité entre en jeu. « Par rapport aux autres genres musicaux, le hip-hop est une musique bien plus ancrée dans le présent, dans l’actualité, dans la performance et la compétition. La presse n’a pas réussi à suivre ce rythme imposé par une culture qui se renouvelle en permanence. »

« La presse papier n’a pas su saisir les enjeux du web […] Elle est restée sur ses habitudes et ses formats »

Le suivi des clashs entre rappeurs en est une bonne illustration. Ces affrontements verbaux – souvent sur les réseaux sociaux − passionnent une grande partie du public rap. Et même parfois au delà. « Le temps que le magazine sorte on en est déjà à la troisième réponse et aux réactions du public. Une vitesse de production et de réaction propre au hip-hop que la presse ne peut pas suivre », conclut le journaliste.

Pour Pierre Veillet, qui a édité les magazines Groove et Rap mag, mais également des titres rock et reggae, c’est le profil des lecteurs qui a joué. « Le public rap est plus jeune, plus en phase avec internet. L’histoire du rap que l’on peut trouver dans les magazines passionnait peut être moins que celle du rock, qui elle continue à faire rêver les adolescents », analyse-t-il.

Aujourd’hui, c’est surtout la presse mainstream qui se fait l’écho des bagarres entre rappeurs. La bagarre entre Booba et Kaaris et leurs bandes à Orly a fait couler beaucoup d’encre : journaux de 20 heures sur TF1 et sur France Télévision, chronique de Christophe Barbier sur BFM, Le Point, L’Express, L’Obs, les principaux journaux de PQR…, et même « Les Grandes Gueules », de RMC, tous en ont parlé. Principal thème : la violence des rappeurs.

Les seuls à rester silencieux, les spécialistes du rap français. Deux d’entre eux s’en expliquent sur Hypebeast : Fif, co-fondateur Booska-P et Mehdi Maizi, journaliste spécialiste du rap pour la radio et France 4. S’ils condamnent la bagarre et refusent de cautionner la violence, ils reprochent clairement à la presse traditionnelle de ne s’intéresser à ce genre musical que lorsqu’il y a des problèmes. Fif enfonce le clou : « Ces émissions ne nous invitent que pour parler du rap en négatif. Ils veulent crédibiliser leur émissions avec des experts tout en ayant déjà une liste de clichés sur notre musique. Ils ne nous demandent pas une expertise ils nous demandent un jugement. » En clair, circulez, y a rien à voir.

Bonjour Sylvain, personne ne s’exprimera sur l’affaire #BoobaKaaris Par contre si vous faites un sujet sur les disques d’or et de platine qui pleuvent dans le Rap Français ou un autre sujet qui permet de comprendre comment fonctionne notre industrie nous viendront avec plaisir. https://t.co/M2uIvAdJM5

— Fif de B⭐️⭐️SKA-P (@Fif2Booskap) 4 août 2018

Créé en 2001, Abcdr du son est l’un des plus anciens webzines français sur le rap. Jean-Baptiste Vieille a fait partie de l’équipe fondatrice du site. Les magazines sont pour lui les premiers responsables de leur perte de lectorat. Pour lui, la presse rap n’offrait plus un contenu satisfaisant, contrairement à Internet. D’où le transfert des lecteurs. « En 1999 on ne pouvait compter que sur la parution mensuelle de quelques titres. Pour un vrai fan de rap qui a la curiosité de découvrir de nouveaux artistes, il y avait une frustration, explique-t-il. Je pense que la presse papier n’a pas su saisir les enjeux du web, elle a sous-estimé l’ampleur du phénomène. Elle est restée sur ses habitudes et ses formats. Quand tu vois Groove qui jusqu’à la fin proposait un cd dans chaque numéro alors que tout le monde était en train de télécharger des mp3, tu te dis qu’il aurait fallu imaginer autre chose. »

L’hécatombe des années deux mille

À partir du début des années 2000, lorsque les ventes commencent à baisser et que l’industrie du disque stoppe peu à peu d’investir dans la publicité, la plupart des magazines rap, peu soutenus par leur groupe de presse commencent à disparaitre les uns après les autres. Des fins souvent chaotiques.

En 2001, le groupe Larivière licencie Olivier Cachin et l’intégralité de la rédaction de L’Affiche. Ils sont remplacés par l’équipe du magazine R.E.R dont Yann Cherruault faisait partie. Ce dernier préfère en rire : « C’est un magazine qui avait pourri sur la branche, le meilleur souvenir que j’en ai c’est la cantine. »

A ce moment-là, L’Affiche atteignait poussivement les 3 000 ventes. Suite aux efforts de la nouvelle rédaction, il se relance un peu, mais pas assez pour les actionnaires. Début 2002 la ligne éditoriale est remaniée : L’Affiche devient un magazine pour adolescent. C’en est trop pour les journalistes. Ils emmènent leur groupe de presse aux prud’hommes et font jouer avec succès leur clause de conscience pour ce changement radical de ligne éditoriale. Trois mois plus tard le titre s’arrête définitivement.

En 2004, la rédaction de Radikal est licenciée abusivement par le groupe de presse Roularta.

Rédacteur en chef du titre à l’époque, Olivier Cachin résume sobrement l’affaire pour Les Inrocks : « À Roularta, le rap, ça ne leur convenait pas. » L’affaire ne se conclura qu’en 2011 et Roularta sera condamné pour transfert frauduleux de contrats de travail à verser 1,5 million d’euros de salaires non payés et 500 000 euros de cotisations aux anciens employés.

Chez les indépendants, le tableau est tout aussi sombre. La version magazine de Get Busy, créée en 2001, mise sur une ligne éditoriale plus sociétale que musicale. Elle s’arrête un an plus tard, faute de moyens. « On est arrivé trop tôt », justifie Sear.

Le magazine Gasface disparaît quant à lui en 2008, après deux ans d’existence. La raison ? La une de son sixième numéro titrait « Ils dansent mal, ils sont méchants, ils sont partout, même Barack Obama en est à moitié un : faut-il avoir peur de ces enculés de blancs ? ». Un titre sarcastique bien reçu dans le milieu de la presse hip-hop, beaucoup moins bien chez les distributeurs. Le titre est boycotté par les NMPP et les kiosquiers, ce qui causera sa mort.

En 2001, Sear tente de de faire une version magazine de « Get Busy », son fanzine. Plus sociétal que musical, il met un point d’honneur à ne pas se lier avec les labels. Malheureusement, ses recettes insuffisantes l’obligeront à arrêter le magazine un an après sa création.

Dans le même temps, R.A.P. R&B détonne. Fondé en 1998 par Yann Forgues, le magazine se veut plus grand public que le reste de la presse spécialisée. L’équipe rédactionnelle a fait le pari de suivre la ligne éditoriale d’une radio à l’époque en pleine construction : Skyrock. Un choix critiqué par le reste de la profession. « Au début c’était compliqué, tout le monde nous regarde en coin car nous étions partenaires de Skyrock : nous étions donc un magazine de vendus ou trop pour les jeunes… J’ai tout entendu à l’époque », se souvient Yann Forgues.

Ce dernier a mis un point d’honneur à lancer un magazine viable sur la durée, quitte à faire des concessions. « Je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas faire un truc intègre à 100 %, on ne peut pas faire tout ce qu’on a envie de faire. Il y a un marché, des artistes, il faut savoir jouer avec tout ça. »

L’un des derniers numéro de R.A.P. R&B, octobre-novembre 2016

Ce choix de ligne éditoriale s’avère payant. En 2004, alors que le reste de la presse rap commence à montrer des signes de faiblesses, R.A.P. R&B remporte une étoile OJD pour la plus grande progression de vente dans la presse en pourcentage (+42,72 %). Selon Yann Forgues, le magazine était alors tiré à plus de 100 000 exemplaires, un montant énorme dans un secteur en berne. Les ventes commencent à s’éroder en 2006, mais sa large base de lecteurs lui permet de durer. Mais l’éditeur du magazine n’est pas satisfait. En 2010, il se sépare de Yann Forgues et de son titre qui continue alors en indépendant.

En 2016, à cause de la crise de Presstalis, la société de distribution des journaux, plusieurs numéros n’atteignent pas les kiosques. Yann Forgues découvre également que R.A.P. R&B n’a pas les faveurs des kiosquiers. « Mon magazine, c’était du rap et il n’était pas cher, les kiosquiers préféraient vendre des magazines plus couteux pour toucher un pourcentage sur les ventes […] Certains ne mettaient

même pas R.A.P. R&B en rayon. C’est compliqué de lutter contre ça quand tu es un petit éditeur indépendant. »

Avant de perdre trop d’argent, en janvier 2017 il fait le choix d’arrêter le magazine, pourtant encore vendu à plus de 12 000 exemplaires. Depuis, il ne reste que le trimestriel iHH à paraître en kiosque.

Malgré son histoire chaotique, la presse hip-hop continue de faire rêver. Elle possède désormais une dimension presque mythique. Théo Cravan écrit pour Reaphit, un webzine hip-hop, mais également pour iHH. « Pour moi iHH c’est le complément de luxe de la presse web, le papier est presque devenu quelque chose pour puriste. Ce format est un peu une sorte d’idéal à mes yeux, j’y crois encore à fond. »

De son côté, Yann Forgues prépare le retour de R.A.P. R&B pour la rentrée 2018. Pas de grand changement de formule, seul le moyen de distribution sera modifié. Le rédacteur en chef continue lui aussi à croire au format papier. « Je reste optimiste car on parle de musique. La musique, il y a toujours eu des passionnés qui s’y intéressent, tout dépend de ce qu’on leur propose, résume-t-il. Les gens passionnés d’un groupe ou d’un genre musical vont bien acheter des t-shirts ou des mugs à l’effigie de leurs artistes, il n’y a pas de raisons qu’ils ne soient pas intéressés par un magazine. »

« Le problème venait plus des médias que des maisons de disques »

Directeur marketing, puis directeur artistique chez Sony dans les labels hip-hop S.M.A.L.L et Jive, Karim Thiam est habitué à traiter avec les médias pour promouvoir ses poulains. Il était inévitable de le questionner sur la disparition de la presse papier rap.

Photo Julien-Guillemin. Avec l’aimable autorisation de Karim Thiam

Quelles étaient les relations entre les labels et les magazines de rap ?

Karim Thiam. Il y avait un rapport un peu de « je t’aime moi non plus ». Je dirais même plus « je t’aime » que « moi non plus », parce qu’avec S.M.A.L.L, on avait de très bons rapports avec les personnes qui bossaient dans la presse. Après, c’est vrai que ces rapports pouvaient être un peu compliqués. C’est particulier quand on est la personne qui fournit au magazine de quoi remplir ses pages d’un point de vue éditorial : on fournit les disques, les biographies, les photos ou on envoie des journalistes aux États-Unis pour aller rencontrer des artistes américains, tout en restant annonceur. On n’a jamais dit à un magazine de parler en bien de nos artistes mais c’est vrai que, d’une manière sous-entendue, c’était un peu comme si on achetait de la visibilité. C’est une situation très inconfortable pour les médias, un peu moins pour nous.

Y avait-il une concurrence entre les labels pour avoir les faveurs des magazines ? Des stratégies spécifiques étaient-elles adoptées ?

K. T. C’était un peu la guerre pour avoir les couvertures et les meilleurs emplacements pour les pages de pub. On était à une période où il fallait vachement anticiper tout ce qui était planning de travail : quand nos artistes sortaient leur projet, il était indispensable d’avoir les couvertures. Après, c’est un rapport de force : quand on a le projet que tout le monde veut, on choisit le magazine qui aura la couverture avec son groupe. Cela n’arrive pas pour tous les artistes mais quand on a des artistes comme le 113, la Fonky Family ou des artistes internationaux comme le Wu-Tang, on est en position de force car tout le monde les veut, tout le monde sait que ça fait vendre du papier. À côté de ça, lorsqu’on prévoyait de prendre des campagnes d’affichage dans le métro on proposait de faire des couplages avec des magazines comme Groove ou L’Affiche. C’est-à-dire que l’on faisait la campagne de pub sur la couverture du magazine avec notre artiste dessus. Comme ça, en plus de présenter notre artiste, ca faisait aussi de la pub pour le magazine ce qui motivait le choix de la team éditoriale pour nous accorder la couverture.

Il n’y avait pas d’achat de couverture ?

K. T. Je sais qu’il y a eu des cas ou des couvertures ont été achetées oui, mais moi, en tout cas, je ne l’ai jamais fait.

« Plusieurs rédacteurs en chef ont pris des tartes au sens propre du terme »

K. T. De la pression, nous, on n’en a jamais mis. Mais je ne vais pas mentir : j’ai eu une prise de tête avec Arnaud Fraisse, le rédacteur en chef de Groove. Il avait fait une chronique d’album dans laquelle il disait explicitement que c’ »tait un projet commandé par la maison de disques et, à aucun moment, il ne parlait de l’actualité du disque. Après, la presse, c‘ était vraiment un média important pour nous. Donc je pense que c’était une mauvaise idée de faire ce genre de choses. Je sais qu’il y a en eu de maisons de disques comme Hostile Records ou des labels indépendants comme Menace Records. Il y avait aussi les artistes eux-mêmes qui mettaient des coups de pression. Plusieurs rédacteurs en chef ont pris des tartes au sens propre du terme. Je ne vais pas donner des noms, mais il y a des journalistes qui se sont cachés pendant plusieurs années pour ne pas croiser tel ou tel artiste car ils savaient qu’ils allaient se faire éclater. Tout ça pour une mauvaise critique d’album. Les artistes étaient plus effrayants que les maisons de disques.

Les artistes avaient-ils leur mot à dire sur leur promotion dans les magazines ?

K. T. Ça nous est arrivé de prendre de la pub pour faire plaisir aux artistes, ils étaient parfois très insistants. Ils étaient en compétition permanente les uns avec les autres, Si l’un avait eu toutes les pages de pub, l’autre voulait toutes les couvertures… Le jeu de qui a la plus longue… Mais, derrière, c’était surtout la peur de l’échec. Je ne balance pas de noms mais il y avait des artistes super lourds. C’était de véritables bras de fer avec eux car on avait un budget à tenir, on ne pouvait pas satisfaire leurs envies. On allait jusqu’à mentir en leur disant qu’on réalisait une campagne d’affichage nationale alors que l’on ne couvrait que Paris et son département. Dans le cas de la presse magazine, on ne pouvait pas tricher car les rappeurs achetaient les magazines dès leur publication.

Les maisons de disques n’influençaient-elles pas trop la ligne éditoriale des magazines ?

K.T. Non, je trouve que les magazines ont toujours été maître de leur ligne éditoriale. Après, celle-ci est régie par l’actualité. Quand tu as un mec comme Booba qui arrive, tu as tous les médias qui le veulent en couverture. C’est ça qui a influencé surtout : les médias ne prenaient pas de risques. Quand tu arrivais avec un projet nouveau, souvent on ne voulait pas te le prendre parce qu’il n’allait pas faire vendre assez de papier. C’était compliqué pour nous car si on arrivait avec un projet moins fort, personne ne voulait le mettre en couverture. Pour moi, le problème venait plus

des médias que des maisons de disques. On en a eu des projets qu’on voulait mettre en couverture mais qu’on a jamais pu concrétiser.

Mais les labels gardaient tout de même un œil sur le contenu de la presse ?

K.T. Oui, il y a une surveillance parce que quand tu as un bon projet qui n’est pas bien reçu par la presse, il faut faire quelque chose. Par exemple, le rappeur La Fouine s’est fait démonter par presque tout le monde lorsqu’il a sorti son premier projet. Mais ces médias sont comme nous, c’est-à-dire des gens qui ont leur ego et leur fierté. Quand tu commences à les engueuler parce que tu n’es pas d’accord avec eux ils se braquent. Moi, je n’ai jamais eu cette philosophie. Pour les convaincre, je vais plutôt les prendre par l’épaule et leur dire « venez, venez écouter vraiment ». On les invites au restaurant, on écoute le truc et l’attaché de presse ne les lâche pas. À la fin, je pense que l’intégralité de la presse rap a reconnu que le premier projet de La Fouine était un très bon album !

Yann Cherruault

L’Irréductible

Présent sur la scène hip-hop depuis la fin des années quatre-vingt, Yann Cherruault a vu le rap grandir, évoluer. Le journaliste a passé quasiment toute sa vie à le raconter. Aujourd’hui, il porte sur ses épaules iHH, le dernier magazine français de rap à être édité. Une hérésie selon ses propres termes mais qu’il continue tant bien que mal à poursuivre, poussé par sa passion pour la presse et le hip-hop.

Au premier coup d’œil on ne l’imagine pas interviewer les plus grandes stars du rap, pas plus qu’on ne le voit responsable du dernier magazine sur le sujet. Mais lorsqu’il commence à raconter son parcours et son rapport avec le hip-hop, on prend la mesure de l’expérience de ce journaliste, une expérience mêlée à la connaissance du passionné. Derrière la monture noire de ses lunettes, Yann Cherruault est un discret qui évolue dans l’ombre et préfére laisser la lumière aux artistes. À 46 ans, le fondateur et rédacteur en chef du magazine iHH (pour « international Hip-Hop ») a derrière lui près de trente années de presse rap.

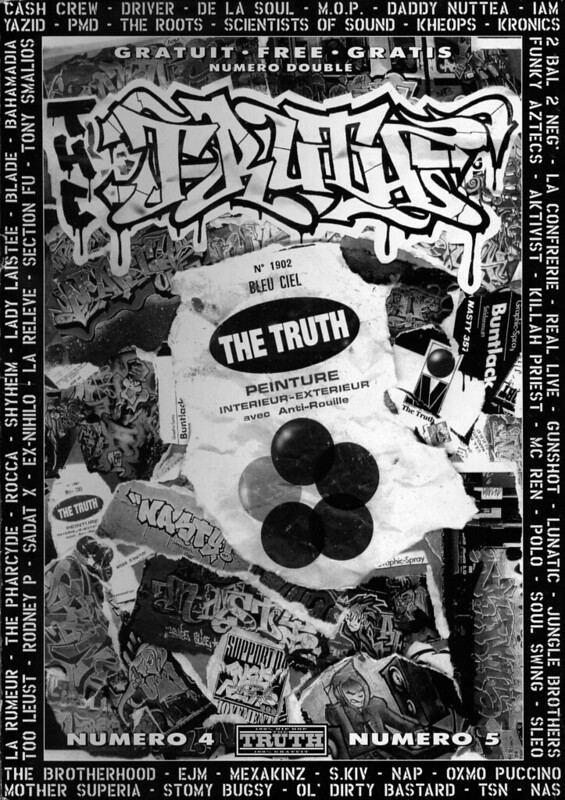

Parallèlement, Yann Cherruault et Sylvain Lehoux écrivent sous le pseudo Camorra rouge pour le mensuel R.E.R. « On utilisait un pseudo pour ne pas parasiter The Truth car rédactionnellement c’était un autre exercice. Ce n’était pas le magazine qu’on voulait faire », explique le quadragénaire.

Avec les indemnités obtenues aux Prud’hommes, le groupe lance en 2002 un nouveau projet de magazine, Digital Hip-Hop, le premier titre français à inclure un DVD. Six ans plus tard, Yann Cherruault reprend seul le projet et le renomme International Hip-Hop Magazine. En 2014, le titre est modifié : il se sépare du DVD, double son nombre de pages (passant de 58 à 116) et rebaptise le tout iHH.

Ce magazine laisse la part belle aux interviews longues et détaillées. Un élément auquel Yann Cherruault est particulièrement attaché depuis The Truth. « Quelle que soit la notoriété de l’artiste, s’il a des trucs à dire on le laisse s’exprimer et on en met le plus possible dans le magazine. Il faut que les gens en aient pour leur argent, explique-t-il. À l’époque sur les DVD c’était pareil : dans les derniers sortis, on mettait environ 60 clips, il y avait tellement de menus que ça en devenait une véritable usine à gaz. »

Cette volonté d’exposer un maximum les artistes, connus ou non, est un moyen pour Yann Cherruault d’aller à contre-courant de ce qui se fait dans le reste de la presse généraliste, bien souvent cantonnée aux têtes d’affiche. Un esprit hérité de The Truth. « J’ai un très grand mépris pour la presse en France. Elle ne prend pas de risques, elle ne laisse pas sa chance aux meilleurs artistes car elle reste dans les carcans de suivisme », ajoute-t-il.

Vingt ans séparent le numéro 4-5 du fanzine The Truth et le numéro 5 d’iHH. Mais c’est toujours le même homme aux manettes.

Depuis l’arrêt, début 2017, du magazine R.A.P. R&B, iHH est désormais le dernier magazine de rap édité en France. Un statut de survivant qui ne permet pas pour autant au magazine de prospérer. « C’est sûr que d’avoir le monopole est avantageux sur le papier, mais quand on a le monopole sur une île déserte c’est un peu plus compliqué », ironise Yann Cherruault.

Difficultés et solitude

iHH reste en effet un projet précaire : les recettes du titre ne permettent pas de verser des salaires, Yann Cherruault compte donc sur le bénévolat. « Économiquement, iHH est une hérésie, assume-t-il. Avec une masse salariale le magazine n’existerait pas, c’est vraiment la passion qui fait que tout ça soit tiré. » Même s’il est vendu en kiosque comme un titre lambda, c’est un projet associatif et la quasi-intégralité des recettes sont directement réinvesties dans le magazine. « C’est un fonctionnement de passionné, Yann est quelqu’un qui aime ce qu’il fait et le fait envers et contre tous. Si c’était pour l’argent il aurait depuis bien longtemps arrêté de publier, observe Olivier Cachin, autre spécialiste du rap. C’est bien qu’il reste encore quelques gardiens du temple. »

« Le dernier des Mohicans » comme certains le surnomment impressionne également par sa culture et sa connaissance du mouvement. Théo Cravan, rédacteur pour iHH, le voit comme une véritable encyclopédie du rap. « Quand tu es en interview avec lui, tu le vois retrouver des gens qu’il connaît et apprécie. Je l’ai vu se pointer sans aucunes notes et mener une interview, rebondissant sur ce qui a été dit à l’instant où faisant des parallèles avec des propos passés. Il ne fait que reprendre des discussions qui se sont arrêtées », raconte le jeune journaliste.

Enregistrant environ 10 000 ventes par numéro, iHH parvient à garder la tête hors de l’eau. Ses ventes sont mêmes en hausse depuis 2016

Mais le travail de Yann Cherruault est de moins en moins journalistique. Il a dû devenir, avec le temps, un véritable couteau suisse de l’édition, d’autant qu’il gère un second titre : Paris Tonkar, un magazine sur l’art urbain. Suivi de fabrication, gestion des fichiers et des envois à la poste, secrétariat de rédaction… l’homme est sur tous les fronts et passe près de cinquante-cinq heures par semaine à travailler sur ses titres. Enregistrant environ 10 000 ventes pour ses derniers numéros, iHH parvient à garder la tête hors de l’eau. Ses ventes sont mêmes en hausse depuis 2016.

Mais Yann Cherruault étant le seul à plein temps sur le trimestriel, il est souvent difficile de tenir le rythme de parution. « C’est un peu démobilisant pour l’équipe, le magazine n’est pas toujours remplacé par un nouveau en kiosque. Il y a toute une chaîne d’organisation qu’il faudrait revoir pour qu’elle corresponde plus aux

disponibilités de chacun. »

La gestion du temps est donc précieuse. Du coup, la retranscription des longues interviews d’iHH est devenue un fardeau. « Un des trucs qui me pourrit la vie, c’est retranscrire les interviews, j’ai honte mais il y en a que je n’ai jamais retranscrit », confie-t-il.

Dernière inquiétude : la crise de la distribution. Même si le magazine n’est pas distribué par Presstalis, Yann Cherruault craint que l’État ponctionne une partie de son chiffre d’affaires. Mais, pour le moment, pas question d’arrêter. Depuis sa première interview de rap (le groupe américain House of Pain) au début des années quatre-vingt-dix, jusqu’au prochain numéro à sortir (en septembre), Yann Cherruault ne cesse d’avancer, souvent à contre-courant, mais toujours poussé par la passion du hip-hop et de la presse. « Il a écrit des pages du rap d’hier sur lesquelles il ne reviendra pas, résume Théo Cravan. Il préfère continuer de sillonner le paysage actuel en ayant déjà un œil sur ce qui se fera demain. »

Théo Lebouvier

@lebouvier_theo

21 ans

Etudiant en Année spéciale à l’EPJT.

Passé par la radio RAJE et les magazines Respect et Néon.

Aime écrire sur le hip hop, l’e-sport et des sujets de société.

Aspire à traiter ces thématiques depuis la Corée du Sud où il effectue son année

de licence en journalisme à partir de septembre