Une relation compliquée s’est instaurée entre la presse quotidienne régionale et les réseaux sociaux. Etre présent sur ces plates-formes sociales, sur le numérique, pour la PQR, c’est possiblement conquérir un nouveau lectorat. Cette conquête doit passer par des changements, pas toujours simples à mettre en place. Elle doit aussi passer par une remise en question de son modèle économique. Mais tous les titres n’ont pas la même volonté ni la même capacité pour ce faire.

Par Justine BRICHARD

Et grâce à ce réseau social, l’internaute est très souvent redirigé vers les sites de presse. Une audience supplémentaire pour les titres de la presse quotidienne régionale (PQR) à côté de laquelle il est difficile de passer. Entre 20 % et 30 % de l’audience d’un site provient de Facebook, six fois plus qu’avec Twitter. Entre 20 % et 40 % provient de Google. Difficile, donc, pour les titres de passer à côté de ces deux géants du Web.

Cette présence sur les réseaux permet aux titres d’avoir, en ligne de mire, une nouvelle cible : les jeunes. C’est un public volatile et versatile, difficile à contenter et qu’il faut séduire. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à être happés par le numérique. Bruno Robaly, responsable du pôle numérique de La République des Pyrénées constate « une migration de toutes les tranches d’âges ».

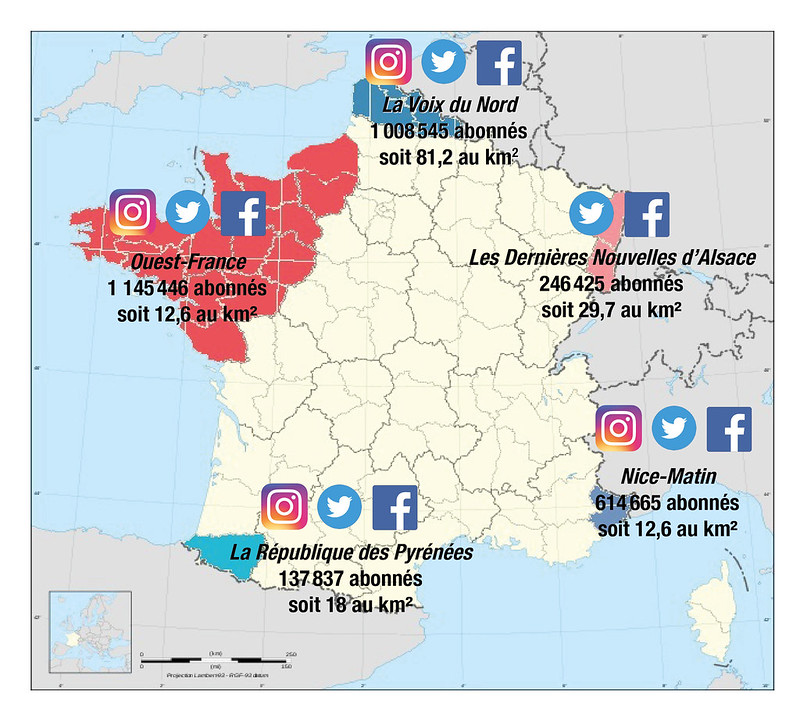

Devant cette situation, les titres n’ont pas la même présence ni la même stratégie sur les réseaux sociaux. La PQR est une véritable mosaïque. C’est à des rythmes différents qu’ils ont investi Internet et ses plates-formes sociales. « Est-ce que nous en avons besoin ? Est-ce que cela nous apportera plus de lecteur ? C’est une réflexion qui a presque dix ans », constate François Colmant.

Ordinateur, tablette, smartphone, papier…Les journalistes et les titres sont de plus en plus multisupports

En France, le Web devient accessible à tous dans les années quatre-vingt-dix. En 1995, Les Dernières Nouvelles d’Alsace (Les DNA), ne font pas parti des titres les plus frileux. Il est même un des premiers à investir Internet. En septembre, quatre mois après Libération, il crée son site. C’est que le journal alsacien possède une filiale, SDV plurimedia, dirigée par Michel Landaret, « un geek, un informaticien à l’affût de tous les nouveaux usages, raconte Christian Bach, actuel chef du service multimedia aux DNA. Il a eu l’intuition qu’Internet serait un canal important pour les journaux ». Ce n’est qu’un an plus tard que, en 1996, Ouest-France lance son site Internet et l’appelle France-Ouest.com « pour qu’il n’y ait pas de méprise avec le journal », explique Erwan Alix, datajournaliste à Rennes.

Internet et le Web sont nés sur le modèle de gratuité et de partage. Un casse-tête pour les titres de presse. Ouest-France et Les DNA publient en accès libre l’entièreté de leurs articles du journal papier. « Peu de personnes allaient sur le Net, cela ne posait pas de problème », explique Christian Bach. Avec cette faible activité, pas sûr que les journaux aient réellement eu le sentiment qu’Internet allait perdurer.

Mais dix ans plus tard, en 2005, « de plus en plus de personnes venaient lire le journal en ligne, gratuitement », continue Christian Bach Au début des années deux mille, le Web 2.0, un web interactif, apparaît. La contribution et la collaboration sur Internet sont simplifiées. Les réseaux sociaux, facile d’utilisation apparaissent : Facebook en 2004, Twitter en 2006. Avec eux, se développe la culture de la gratuité. Faire payer un internaute pour une information qu’il peut, de toutes les façons, avoir sans débourser 1 euro, voilà l’enjeu des titres. « Dans un kiosque, tu n’as pas de problème pour payer ton journal. Par contre, dès que tu es derrière un écran, il y a une sorte de barrière », analyse François Colmant.

Cette facilité d’accès à l’information lui fait perdre de sa valeur. Non pas au sens où celle-ci est de moins bonne qualité mais au sens où l’internaute prend l’habitude de s’informer gratuitement. Il ne ressent plus, s’il l’a jamais ressenti, le besoin d’acheter un journal et plus largement d’acheter de l’information.

Cette enquête révèle les modes d’accès à l’information et l’impact des réseaux sociaux sur l’accès à l’information. Les jeunes sont particulièrement demandeur. La génération des 15-20 ans (génération Z) accède principalement à l’information via Internet (29%) et les réseaux sociaux (28%). Pour la génération 21-35 ans ( génération Y ), les réseaux sociaux arrivent en troisième position après Internet (40 %) et la télévision (27 %). Source: Baromètre Social Life 2017, Harris Interactive.

Dans certains titres, il y a, par peur, des résistances aux changements. En cause, probablement, un manque de maîtrise de l’outil. Selon une étude portant sur le deuxième trimestre 2017 et réalisée par Cision, les journalistes qui ont entre 46 ans et 64 ans sont plus méfiants que les journalistes de la tranche d’âge 18-27 ans. Si ceux que certains nomment les digitals natives sont nés et ont grandi avec Internet et les plates-formes sociales, les générations qui précèdent, quant à elles, ont dû apprendre à se les approprier. Curieusement, si Les DNA étaient précurseurs sur Internet, ils ont, par la suite, négligé leur présence sur la Toile. « Ce n’est pas parce que nous avons été les premiers à faire quelque chose que nous restons indéfiniment les meilleurs, reconnaît Christian Bach. De 2005 à 2011, nous avons complètement délaissé notre présence sur Internet. » De quoi prendre du retard sur d’autres titres…

« Nous avons énormément de progrès à faire », consent le journaliste. Les Dernières Nouvelles d’Alsace réfléchissent à recruter un community manager, un animateur de communauté. « Avec lui, nous allons réfléchir à de nouvelles manières d’utiliser les réseaux sociaux pour développer de nouvelles formes d’écritures et de nouveaux contenus », annonce-t-il. Nombreuses sont les rédactions qui ont fait appel à ces community manager. Diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, modérer les commentaires… Ce métier est au centre des stratégies numériques. Les DNA essaient d’adopter une « vraie stratégie sur les réseaux sociaux ». Stratégie qui est encore à construire.

Tous essaient, à leur manière et avec leurs moyens, de se faire une place sur les plates-formes qui offrent une vitrine pour la PQR. Mais la vitrine ne montre que ce qui est fabriqué dans l’arrière-boutique. « Notre production n’est pas forcément adaptée à ce que recherche ce type de public », admet Bruno Robaly. Car, pour créer des contenus spécifiques, il faut des moyens. « Autant éviter de passer pour des vieux croutons en alimentant un compte sans en avoir les moyens. Nous essayons de nous concentrer sur ce que nous savons faire », explique-t-il.

Finalement, y-a-t-il tant de différences entre la publication d’articles en 1995 et la publication de contenus en 2018 ? Pas vraiment. à travers le partage sur les réseaux sociaux, la PQR adopte une logique d’autopromotion. Par manque de moyens, certains titres se contentent de partager des liens qui mènent sur le site du journal et dont le contenu est visible ou le sera sur le print. Il n’y a pas de valeur ajoutée. Sur Twitter, des titres ont recours à des bots pour poster en automatique. Le réseau social ne permet pas aux sites de PQR de gagner beaucoup d’audience alors « cela rend peu rentable l’emploi d’une personne pour faire des beaux tweets à la main », reconnaît Erwan Alix. Car si créer un compte sur un réseau social ne coûte rien, il faut mobiliser du personnel derrière. « Quand, dès le début, il n’y a pas une volonté d’investissement, les titres bricolent. Ils font deux pas en avant, trois pas en arrière », assure François Colmant.

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube… Les réseaux sociaux ne manquent pas. La présence des titres de la presse quotidienne régionale sur ces différents supports implique de penser autrement sa ligne éditoriale. Et certains l’ont bien compris. « Il faut être présent sur les réseaux sociaux car les lecteurs y sont. Mais il faut s’adapter à eux. Nous ne pouvons pas nous adresser à quelqu’un qui a 70 ans de la même manière qu’à quelqu’un qui a 20 ans », observe Damien Allemand, responsable du desk numérique à Nice-Matin. Autant de différences qui demandent aux titres de se réinventer.

La rédaction de Nice-Matin en est persuadée : informer grâce à Instagram, c’est possible. Et cela peut ramener des lecteurs vers le journal.

Sur Instagram, beaucoup de comptes de PQR font appels à leurs photojournalistes pour poster des photos. Un moyen pour ces derniers de montrer leurs productions. Nice-Matin, quant à lui, est persuadé qu’informer sur Instagram est possible. Les journalistes racontent des histoires à travers une succession de photos sur lesquelles du texte est inséré. Cela n’est pas sans rappeler le réseau social Snapchat. Mais ce dernier choisit au compte goutte les titres qui peuvent y publier. Avec le festival de Cannes, le titre niçois en a profité pour expérimenter le live sur la plateforme et livrer les coulisses de l’événement aux followers (les abonnés).

« Les réseaux changent les règles du jeu. Les algorithmes peuvent changer du jour au lendemain, ils imposent leur tempo qui n’est pas forcément celui du travail des journalistes », constate Erwan Alix. En réalité, c’est aux médias de savoir tirer profit des réseaux. Et surtout ne pas être totalement dépendant d’eux.

Le 11 janvier dernier, un vent de panique se fait sentir. Facebook annonce un changement dans le fonctionnement de son fil d’actualité. Le but ? Privilégier les contenus de ses proches et redevenir un réseau social.

Du côté de Nice-Matin, « nous avons plutôt bien anticipé les changements d’algorithme de Facebook. » Il y a deux ans, 60 % du trafic sur leur site provenait de Facebook. Plutôt que de s’en réjouir, « c’était alerte rouge. Nous avions conscience que le jour ou Facebook changerait d’algorithme, nous serions dans la merde », lâche Damien Allemand. Alors ils ont mis en place une nouvelle stratégie. Celle-ci consiste à produire moins de publications, des contenus travaillés différemment et des heures de publication déterminées. Aujourd’hui, ce taux a été divisé par deux.

Dans ce changement d’algorithme ne faut-il pas voir, pour les médias, une opportunité de réfléchir autrement et de voir plus loin que Facebook ? Ce dernier exerce une emprise dont les médias ont pleinement conscience. « Facebook fait son business sur notre dos mais nous ne pouvons pas ignorer cette plate-forme. Nous sommes obligés d’aller sur Facebook. C’est là que se trouve nos lecteurs », explique Christian Bach.

Dans une interview accordée à Ina Global, Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique à l’Académie du journalisme et des médias de l’université de Neuchâtel, décrypte : « Comme Google l’a fait en son temps, Facebook joue de la carotte et du bâton. D’un côté, ils imposent leurs règles, leur modèle économique, réduisant les marges de manœuvre des médias, et de l’autre, ils proposent des partenariats, des formations et conseils aux rédactions. » Aux Etats-Unis, Facebook va investir 3 millions de dollars (environ 2,5 millions d’euros) afin d’aider des titres à augmenter leur nombre d’abonnés numériques (Local News Subscriptions Accelerator).

Des pertes publicitaires

La publicité est monopolisé par les géants du Web que sont Facebook et Google. Ils récoltent près de la moitié des recettes publicitaires. Avec le numérique, le modèle économique traditionnel de la presse, fondé sur la vente papier et les recettes publicitaires, souffre. Pour François Colmant, « la PQR a peu d’articles à valeur ajoutée et a moins de facilités à monnayer un abonnement ».

Lauren Malka est journaliste et autrice de Les Journalistes se slashent pour mourir : la presse face au défi numérique. Pour elle, le lien entre les réseaux sociaux et le journalisme est encore trop jeune pour avoir eu le temps de se structurer économiquement et pour trouver un modèle. « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la manière dont les réseaux profitent de ce système mais comment les journalistes se soumettent ou se démettent du système qu’on leur propose. La plupart des directeurs de rédaction se contentent de se soumettre aux règles que les réseaux mettent en place pour tirer la manne publicitaire. »

Dans son étude sur la transition numérique des titres de PQR, l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme explique qu’avec le passage au numérique, « les annonceurs investissent de plus en plus dans la publicité en ligne, dominée par des plates-formes états-uniennes, qui offrent des prix bas et un ciblage précis ». Dans ce même rapport, Edouard Reis Carona, rédacteur en chef du contenu numérique à Ouest-France relate que « la société a perdu 25 % de ses recettes de publicité imprimée en moins de dix ans »

Alors le titre essaie de se concentrer sur l’acquisition d’abonnées print et numériques. Chute des recettes publicitaires, baisse des ventes papiers, les titres de la PQR cherchent un moyen de rendre rentable leur activité numérique. Ce qui n’est, pour l’instant, pas le cas.

« La VDN répond à l’envie de s’informer en un coup d’œil, en particulier depuis les réseaux sociaux. » C’est ce qu’on peut lire sur la page d’accueil du titre La Voix du Nord. Celui-ci a revu son offre et propose dorénavant deux choix aux internautes : celui de La VDN qui est un « condensé d’actualité » et celui d’une offre premium, réservée aux abonnés qui permet l’accès à des sujets plus creusés. Néanmoins, la réorganisation induite par ces changements s’est faite au prix d’un plan social.

Finalement, si créer des comptes sur les réseaux sociaux est très simple, repenser son modèle économique derrière l’est bien moins. Les quotidiens doivent revoir ce modèle et donner envie aux lecteurs de s’abonner. Pour cela, ils doivent varier leurs contenus, les cibler plus pour inciter à l’abonnement. Il faut pouvoir offrir une plus-value afin de fidéliser le lecteur. Car, comme le rappelle François Colmant : « Une entreprise de presse, ce n’est pas de la philanthropie. Sans rentrées d’argent elle met la clé sous la porte. »

Pour la PQR, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement une chambre d’échos. Ce sont aussi des lieux de relations, de proximité. Des lieux d’information. Certains internautes partagent, via la messagerie, leurs informations. A Vannes, Ouest-France a repéré « des supers-utilisateurs » dans sa page locale et les a cartographiés. « Nous les sollicitons régulièrement comme informateur », explique Erwan Alix. Pour Damien Allemand, « l’avenir pour les journalistes est d’avoir des conversations avec ses lecteurs ». Pour cela, Nice-Matin a lancé un courrier des lecteurs numérique : Tibot. Ce chatbot – agent conversationnel – développé en interne et accessible via la messagerie de Facebook était doté d’une intelligence artificielle. Les débuts (il est né le 12 avril 2017) ont été laborieux : des conversations interminables, parfois loufoques. Tibot n’est plus. Du moins il n’est plus aussi ambitieux qu’avant. Une nouvelle version, plus réaliste, a été livrée en mai 2018. Avant c’était un champ libre. L’internaute écrivait, le robot lui répondait. « Nous somme maintenant dans quelque chose de très fermé. Dès que la personne sort du scénario, le robot la redirige tout de suite. Nous sommes sur 90 % de bonne réponse du robot », analyse Damien Allemand. L’essence même de la PQR est la proximité. Une proximité avec un robot qui permet, au mieux, de répondre aux nombreuses sollicitations des internautes.

Pour la PQR, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement une chambre d’échos. Ce sont aussi des lieux de relations, de proximité. Des lieux d’information. Certains internautes partagent, via la messagerie, leurs informations. A Vannes, Ouest-France a repéré « des supers-utilisateurs » dans sa page locale et les a cartographiés. « Nous les sollicitons régulièrement comme informateur », explique Erwan Alix. Pour Damien Allemand, « l’avenir pour les journalistes est d’avoir des conversations avec ses lecteurs ». Pour cela, Nice-Matin a lancé un courrier des lecteurs numérique : Tibot. Ce chatbot – agent conversationnel – développé en interne et accessible via la messagerie de Facebook était doté d’une intelligence artificielle. Les débuts (il est né le 12 avril 2017) ont été laborieux : des conversations interminables, parfois loufoques. Tibot n’est plus. Du moins il n’est plus aussi ambitieux qu’avant. Une nouvelle version, plus réaliste, a été livrée en mai 2018. Avant c’était un champ libre. L’internaute écrivait, le robot lui répondait. « Nous somme maintenant dans quelque chose de très fermé. Dès que la personne sort du scénario, le robot la redirige tout de suite. Nous sommes sur 90 % de bonne réponse du robot », analyse Damien Allemand. L’essence même de la PQR est la proximité. Une proximité avec un robot qui permet, au mieux, de répondre aux nombreuses sollicitations des internautes.

Un besoin de cohésion

et de réorganisation

Le bocal est mis à disposition de toute personne qui souhaite faire évolution ses façons de faire. Photo: LAB Centre-France

Le LAB Centre-France, est une initiative qui ne connaît pas d’équivalent. Il a été mis en place par le groupe Centre-France pour accompagner la nécessaire transition numérique des titres qu’il possède.

La mission de l’équipe ? Déranger, hacker, modifier les programmes et les améliorer. « Il faut sortir la tête du guidon et réveiller ce monde journalistique », explique Quentin Jaud, facilitateur au LAB depuis deux ans. Apparemment, ce n’est pas si simple. Le LAB est un peu l’ovni de la rédaction. « Les journalistes sont à quinze marches de nous mais ils mettent rarement les pieds ici », continue Quentin Jaud.

L’atelier du LAB, où se font et se défont les initiatives. Photo: Justine Brichard/EPJT

Le LAB a vu le jour en 2014. Un an auparavant, Michel Habouzit, directeur général du groupe Centre-France-La Montagne annonçait: « J’ai la volonté absolue d’aller vers l’innovation, vers des espaces nouveaux, à la recherche d’idées. » Au vu des ventes papiers qui déclinaient, le groupe avait déjà conscience de l’importance de prendre le virage numérique et qu’il fallait se réinventer : faire de la veille, des expérimentations pour permettre une transformation.

A ses débuts, le LAB était, « un peu trop hackeur », admet Quentin Jaud. Si cela en a bousculé quelques uns, ces nouvelles pratiques sont passées par dessus la tête des autres : difficile de changer des pratiques aussi anciennes du jour au lendemain. Alors changement de cap.

Aujourd’hui, « nous sommes vraiment dans un accompagnement. Nous ne concevons pas des solutions que nous imposons aux équipes. Nous co-créons avec eux », affirme Raphaël Poughon, ancien journaliste du groupe et facilitateur au LAB depuis sa création. En étant proche des équipes, le Lab entre dans une dynamique de questionnement et fait avancer, évoluer, accélérer les projets.

« On peut convaincre n’importe qui que ce que nous faisons est utile. Mais au niveau d’une organisation, faire changer les choses est bien plus difficile. »

Quentin Jaud

Patience est devenu le maître mot. « On peut être disruptif, dérangeant donc, mais ça a ses limites… On peut convaincre n’importe qui que ce que nous faisons est utile. Mais au niveau d’une organisation, faire changer les choses est bien plus difficile. » Désormais, les membres du Lab essaient de faire bouger les lignes de manière progressive. Ils laissent infuser leurs méthodes. « Il n’est toujours pas noble de publier sur Internet », déplore Quentin Jaud. Il y a donc un vrai travail de sensibilisation à effectuer. Car, à terme, le but est de faire du Web first, c’est-à-dire les versions Web des publications en premier. Chaque trimestre, le LAB invite des managers autour d’un sujet. Récemment, le thème de l’intelligence artificiel a été abordé. « Qu’est-ce qu’on pourrait faire chez nous ? Est-ce que c’est une opportunité d’innovation ? Nous les amenons à être acteur. »

Le Lab c’est avant tout une équipe. Au même étage, au bout du couloir, une autre cellule, celle de Centre-France édito qui gère la partie rédaction du LAB. « Si nous sommes le gant de velours, Cédric Motte et Paul-Alexis Bernard sont la main de fer. Ils sont là pour déranger les rédactions. Ils s’occupent de tous les projets stratégiques. » Car avec onze titres, difficile d’avoir un impact homogène. « Nous essayons de reproduire des cellules du LAB un peu partout. » Par partout, il faut comprendre, dans un premier temps, Orléans avec le titre La République du Centre et Limoges avec Le Populaire du Centre.

Question budget, il faut convaincre et se convaincre de l’utilité d’un projet. C’est au cas par cas et action par action. « Cela nous pousse, à chaque fois, à nous interroger sur ce que nous faisons. » Mais lorsqu’ils ont besoin de moyens, ils les débloquent et trouvent des partenariats.

Fin avril, journalistes et développeurs s’activaient dans l’atelier du LAB à l’organisation d’un Médiackaton. Le but ? Chercher de nouvelles façons de raconter l’information locale sur le Web et répondre aux besoins du public pendant quarante-huit heures.

Pour organiser cet événement, la cellule française de Google News Initiative les a aidé financièrement. « Cela m’énerve qu’ils soient aussi inévitable », lâche Quentin Jaud.

Mais cette capacité du LAB d’interroger le métier, de se remettre en question, intéresse le géant du Web. « Google, malgré tout son pouvoir, a besoin de s’entourer de personnes dont c’est le métier », affirme Raphaël Poughon. Et puis, certains des formats que met en place le LAB ont plu. « Ils avaient adoré le format du Journocamp et en avaient fait état à Google Europe. »

Le journocamp est organisé par et pour les journalistes. Pour le groupe Centre-France, et la PQR en général, il est important de collaborer, d’échanger ensemble. En octobre, l’événement avait rassemblé une trentaine de journalistes de PQR dans un open space à ciel ouvert, au pied du Puy de Dôme. Le Parisien, Sud Ouest, Ouest-France, Le Télégramme… Tous ont échangé à propos du data.

« Progressivement, les rédactions changent mais il y a encore énormément de travail, constate Quentin Jaud. Souvent, dès qu’on n’est plus derrières les gens, ils arrêtent. » Les innovations devraient cependant continuer. Un incubateur, un accélérateur de start-up, devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Pour le mettre en place, le LAB a répondu à un appel à projet du ministère de l’Information et de la Communication. « Nous en avions envie depuis quelque temps. Alors nous avons saisi l’opportunité afin d’accélérer ce dossier. » L’incubateur sera dédié aux nouveaux médias et aux fournisseurs de solution aux médias. De quoi inventer, un peu plus, la PQR de demain.

« Imaginer un traitement

de l’information différent »

Photo : Raphaël Da Silva

Evoluer ou périr : la presse quotidienne régionale est face à des enjeux dans lesquels se joue sa survie. Redéfinition de ce que doit être l’information locale, meilleure connaissance des différents publics, invention de nouveaux modèles économiques, telles sont les grandes lignes du chantier qu’analyse Jean-Marie Charon, sociologue des médias.

Le print, le numérique, les réseaux sociaux… Les titres de la presse quotidienne régionale s’adressent à des publics variés. La notion de presse locale a-t-elle encore un sens ?

Jean-Marie Charon. La notion de local me paraît un peu fourre-tout. Elle ne fait pas de distinction entre les publics. Il va falloir travailler sur cela. Dès la fin des années quatre-vingt, il y a des indications sur l’évolution des lectorats. Se joue, entre autres choses, la question du rapport au local dans les grandes zones urbaines. Dans celles-ci, il y a un décrochage de la PQR. Au contraire, dans les petites villes, les zones rurales, les choses sont moins dégradées. Se pose alors la question du rapport au lieu. L’intérêt pour une information de proximité n’est pas du tout le même quand nous n’avons pas de racines. Nous sommes localement quelque part et travaillons ailleurs. Ce qui entraîne un autre problème : pour développer une information de proximité qui puisse intéresser un maximum de personnes, nous en sommes arrivés à une forme d’information consensuelle. Or la PQR n’arrive pas à intégrer les sujets clivants. Soit qu’elle ne le veut pas, soit que, lorsqu’elle le veut, elle n’y arrive pas.

Aux assises du journalisme 2018. Photo EPJT

1980-2013. Ingénieur d’études au CNRS (Centre d’étude des mouvements sociaux)

2014. Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, lui demande de dresser un panorama des nouveautés de la presse.

Depuis 1995. Chercheur associé à l’Ehess (Ecole des hautes études en sciences sociales)

Les rédactions doivent de plus en plus se réinventer. La PQR peut-elle s’en sortir en misant sur les réseaux sociaux et plus largement sur le numérique ?

J-M. C. Nous ne sommes pas face à de la pâte à modeler. Chacun a la représentation de ce que devraient être les évolutions, de ce qui est bon. Selon leur âge, leur formation, les journalistes de presse locale sont plus ou moins prêts à essayer des choses. Mais le numérique, qui a été perçu comme un problème pour la PQR, peut être, au contraire, une opportunité. La contrainte de l’imprimé est de ne pas pouvoir faire de distinction entre ses lectorats. Sur le numérique, il est possible de s’adresser à des publics différents sans que cela soit gênant pour les uns ou pour les autres. Aujourd’hui, l’enjeu est d’imaginer des formes de traitement de l’information différentes. Il ne faut pas qu’elles soient uniquement basées sur le local.

S’adresser à un public ciblé par le biais d’une offre ciblée…

J-M. C. Oui, il faut permettre à des publics distincts de trouver des contenus qui tiennent compte de leurs goûts exprimés ou observés par des algorithmes. De la personnalisation de contenus. Sud-Ouest et Ouest-France ont créé une édition du soir dans laquelle il n’y a pas de référence explicite au local. Ils se tournent délibérément vers un public plus large. Nice-Matin fait du journalisme de solution. De fait, dans ce type de journalisme, il va chercher un autre public. Idem pour les offres pour enfants.

La Voix du Nord, a créé La VDN, une offre conçue pour le partage sur les réseaux sociaux. Le titre a adopté une stratégie du digital first. Mais cette stratégie a aussi été marquée par un plan social en 2017…

J-M. C. La Voix du Nord a essayé d’accélérer le mouvement. Ils ont créé des pôles d’éditions qui traitent l’information sur les différents supports. Ils se chargent de la relation au public, des réseaux sociaux. Je ne sais pas si cela est tenable mais c’est intéressant. Ils ont tenté de modifier cette vieille structure entre les gens purement locaux et ceux au siège qui développent les contenus communs aux éditions. Mais la presse régionale est, par rapport aux quotidiens nationaux, dans un tempo décalé. Une série de plan sociaux a été annoncée, ces jours-ci, dans le groupe Ebra. Redéployer les contenus, la stratégie éditoriale tout en diminuant les effectifs, c’est un problème. Un journal, ce n’est pas que des caractères typo sur du papier, c’est aussi beaucoup de personnes sur le terrain. Dans la PQR, le travail de renouvellement se fait avec des effectifs plus étroits que pour la presse nationale. Les profils, les compétences sont loin d’être adaptés à ces nouvelles offres. Certains titres identifient ce qu’il faudrait faire. Mais soit ils n’en ont pas les moyens, soit ils ne voient pas les priorités qui sont de faire entrer de nouveaux profils et d’augmenter leurs effectifs sur les nouvelles offres.

Est-ce qu’un internaute qui se dirige, via les réseaux sociaux, sur un site de PQR, ressent le besoin de s’abonner ?

J-M. C. La PQR va devoir arbitrer entre une stratégie d’audience et une stratégie monétisable. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Certains ont fait du mur payant, d’autres du tout payant Aujourd’hui, nous commençons à voir de stratégies qui prennent davantage en compte les différentes dimensions. Ce sont surtout des stratégies freemium qui sont mises en place par la PQR. Les titres ont l’obligation de travailler sur une audience gratuite s’ils veulent garder leur rôle social. Mais leur modèle économique va devoir être basé sur du contenu payant. Cela impose pour eux un travail très important, que certains ont bien en tête. Cela nécessite qu’ils imaginent, qu’ils inventent, qu’ils expérimentent des contenus monétisables. Et pas simplement dire, comme c’était le cas jadis, « Le contenu local va devenir payant. Cela demande des investissement. Rien n’est écrit, il n’y a pas de modèle. Que ce soit en France ou a l’étranger, tout le monde est à peu près sur le même type de recherches au même moment.

J-M. C. La PQR va devoir arbitrer entre une stratégie d’audience et une stratégie monétisable. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Certains ont fait du mur payant, d’autres du tout payant Aujourd’hui, nous commençons à voir de stratégies qui prennent davantage en compte les différentes dimensions. Ce sont surtout des stratégies freemium qui sont mises en place par la PQR. Les titres ont l’obligation de travailler sur une audience gratuite s’ils veulent garder leur rôle social. Mais leur modèle économique va devoir être basé sur du contenu payant. Cela impose pour eux un travail très important, que certains ont bien en tête. Cela nécessite qu’ils imaginent, qu’ils inventent, qu’ils expérimentent des contenus monétisables. Et pas simplement dire, comme c’était le cas jadis, « Le contenu local va devenir payant. Cela demande des investissement. Rien n’est écrit, il n’y a pas de modèle. Que ce soit en France ou a l’étranger, tout le monde est à peu près sur le même type de recherches au même moment.

Justine Brichard

@JustineBrichard

25 ans.

Étudiante en année spéciale de journalisme à l’EPJT

Est passée par les bancs de la fac pour étudier l’histoire.

A fait ses armes pendant près de deux ans à La République du Centre. Récemment passée par TMV magazine et actuellement à Ouest-France où elle espère poursuivre l’aventure. Aime le sport, la musique, les sciences du comportement, les choses simples de la vie… Parler des autres, mais surtout pas d’elle. Se destine à la presse écrite.