Visa pour l’image se tiendra comme tous les ans à Perpignan du 1er au 16 septembre. Le festival international du photojournalisme est une des vitrines de la profession. L’occasion de se pencher sur un mal qui, discrètement, ronge les journalistes de guerre. Essentiels à la société, ceux-ci témoignent de l’impensable. Mais ce n’est pas sans risque. Outre les dangers du terrain, ils doivent également faire face à leur propre traumatisme suite à leurs reportages.

Par Thomas DESROCHES

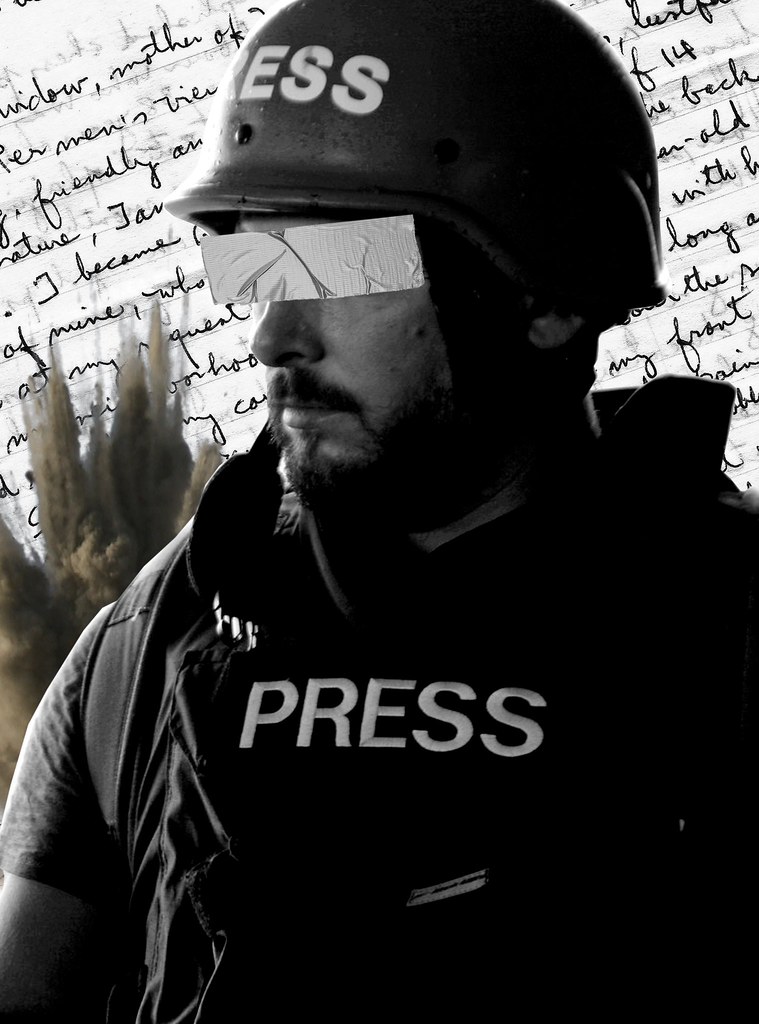

Si exercer « l’un des plus beaux métiers du monde » est une chance, beaucoup en payent le prix fort. Reporters Sans Frontières indique que vingt-cinq journalistes ont été tués depuis le début de l’année et cent soixante-dix sont encore emprisonnés à ce jour. Le baromètre ne cesse d’augmenter. Pourtant, aucun de ces chiffres ne comptabilise le nombre de ceux qui reviennent gravement et durablement frappés de leurs reportages. Pour ces professionnels du chaos, l’horreur de la guerre ne se limite pas au terrain et prend le pas sur leur vie quotidienne. Ils reviennent vivants, parfois sans égratignure, mais l’esprit mutilé par l’exercice de leurs fonctions. Le phénomène porte un nom : l’état de stress post-traumatique et il touche 28 % des journalistes de guerre. C’est autant que les militaires.

Anthony Feinstein, professeur en psychiatrie à l’université de Toronto, en a fait un sujet d’étude. Selon lui, les grands reporters sont trois fois plus enclin à développer des troubles psychologiques que les autres journalistes. Ancien correspondant pour Le Nouvel Observateur, Jean-Paul Mari a été l’un des premiers, en France, à mettre des mots sur ce mal invisible. En 2008, après avoir couvert trois décennies de conflits, il publie Sans blessures apparentes. Dans ce livre, il définit ce traumatisme comme « une rencontre avec la mort ». Un événement indicible et difficile à appréhender.

Les premiers pas dans le néant

Les journalistes sont l’une des populations les plus exposées aux champs de bataille. Elle est aussi la moins préparée. Pour beaucoup, le premier reportage en zone de guerre est synonyme de baptême du feu. « J’avais 20 ans et je me suis forgé sur le terrain », se remémore Eric Bouvet, photojournaliste indépendant. Aujourd’hui âgé de 57 ans, il pense que rien n’aurait pu le préparer à la violence dont il a été témoin.

« Le pire ce n’est pas les cadavres mais la souffrance de ceux qui restent »

Pierre Barbancey, reporter de guerre pour L’Humanité

L’arrivée en zone de conflits peut causer un choc sans précédent mais le retour dans les rédactions est d’autant plus violent. Les journalistes ramènent avec eux le souvenir d’un son, d’une image ou d’une odeur, susceptibles de les replonger dans les ruines d’une rue bombardée. L’état de stress post-traumatique peut prendre des jours, des mois, peut-être bien des années avant de se déclencher. Ses symptômes sont multiples et transforment la vie du reporter en véritable terrain de guerre. Le claquement d’une porte fait l’effet d’une bombe, le simple passage d’un avion se métamorphose en attaque de bombardiers et la foule d’un centre commercial, en guerre civile. De simples tâches quotidiennes deviennent alors de véritables obstacles.

C’est le cas d’Eric Bouvet, pour qui il est impossible de traverser un hypermarché sans penser aux famines des pays qu’il a photographié. Selon Pierre Barbancey, reporter de guerre pour L’Humanité, « le pire ce n’est pas les cadavres mais la souffrance de ceux qui restent ». Après avoir réalisé un reportage dans la bande de Gaza, en 2009, le journaliste est hanté par les cris et les larmes des enfants. De retour auprès de sa famille, il admet avoir noyé certains de ses souvenirs dans l’alcool. La consommation de substances illicites et psychoactives devient, pour beaucoup, une nécessité. Leïla Miñano, journaliste indépendante de 38 ans, multipliait les cauchemars et les sautes d’humeur. L’accumulation des reportages et le décès de son collègue Rémi Ochlik, tué en Syrie, en 2012, ont été les éléments déclencheurs.

« On écrit sur des personnes qui n’ont plus de famille et plus de maison. Nos problèmes sont totalement anecdotiques »

Luc Matthieu, reporter de guerre pour le quotidien Libération

Luc Matthieu, reporter de guerre pour le quotidien Libération, rejette la question. Pour lui, le traumatisme des journalistes est un « non-sujet ». « On écrit sur des personnes qui n’ont plus de famille et plus de maison, déclare-t-il. Nos problèmes sont totalement anecdotiques. » Des reportages difficiles, Luc Matthieu en a connu, notamment en Syrie, mais il refusera d’en dire plus.

L’état de stress post-traumatique est encore un sujet tabou. La honte et la culpabilité obligent bon nombre de reporters à se réfugier dans le silence. Accepter ses failles est considéré comme une véritable faute professionnelle, notamment dans un milieu où la virilité occupe une place de choix. « Chez les femmes, prendre la parole est d’autant plus complexe », déplore Leïla Miñano. Elle avoue n’avoir jamais osé parler, par peur de perdre ses clients.

Les pigistes sont les premières victimes de cet omerta. Pour se faire un nom, beaucoup n’hésitent pas à partir en zones de guerre. Une fois de retour, la plupart serrent les dents et enchaînent le travail. Touchés par une forte précarité, très peu de solutions s’offrent à eux. Partager ses traumatismes, c’est prendre le risque de perdre en crédibilité et de ne plus repartir.

Une situation que regrette Pierre Barbancey. « Je ne demande pas à ce que l’on me prenne en charge mais au moins que l’on me demande si je vais bien », témoigne le correspondant de 56 ans. Ce n’est pas le cas de Maïté Pinero, qui garde un bon souvenir de la rédaction du journal. Elle se rappelle d’une « grande fraternité » et a toujours su vers qui se tourner pour parler. Dans la profession, peu de personnes vont consulter un spécialiste.

« Avec moi, il se ferait beaucoup d’argent », ironise Eric Bouvet. Mais de plus en plus de journalistes y réfléchissent. Ceux qui décident de se confier se tournent souvent vers des hôpitaux militaires. Ils sont reçus par des médecins, habituellement chargés des combattants de guerre. Un privilège que les pigistes ne peuvent pas s’offrir, en raison de leur faible couverture sociale. Ainsi, après un reportage compliqué, Manon Quérouil-Bruneel, a traversé une phase traumatique. Paralysée par la peur, elle était dans l’impossibilité de retourner sur le terrain mais manquait de moyens financiers pour se soigner. Heureusement, pendant trois mois, elle a pu bénéficier de rendez-vous offerts par un psychologue.

De l’autre côté de l’Atlantique, les organes de presse ont su ouvrir un dialogue sur le sujet du traumatisme. Créée en 1991, l’organisation Dart Center for Journalism & Trauma a pour objectif d’accompagner les journalistes et de leur fournir une formation spécialisée. Quelques rédactions américaines pratiquent également le body watching. Les reporters constituent des binômes, puis veillent l’un sur l’autre dès leur retour de reportage. Une technique qui permet de détecter plus facilement des signes avant-coureurs. Au Royaume-Uni, plusieurs structures aident les rédactions. Les formation RISC ou HET proposent, plusieurs fois par mois, des stages dont le coût débute à partir de 1 000 euros pour trois jours d’entraînement.

Aux Etats-Unis, les reporters constituent des binômes, puis veillent l’un sur l’autre dès leur retour de reportage

Trouver des exutoires

En 2014, Matthieu Mabin, journaliste de France 24, a créé le Manoir Centre, une structure de formation pour les reportages en zones dangereuses. Située en Dordogne, cette initiative est proposée à tous les employés du groupe France Médias Monde et reste ouverte aux autres médias. Au programme : cours théoriques, mises en situation ou encore exercices pratiques, pour une durée de cinq jours. Depuis sa création, le centre a formé plus de trois cents personnes. De son côté, Reporters Sans Frontières met à disposition un numéro vert et un manuel pratique de sécurité sur son site internet.

Les reporters de guerre se divisent en deux catégories selon Leïla Miñano. La première, appelée la « génération Ex-Yougoslavie », porte encore les stigmates des multiples reportages. Lorsque ces journalistes se retrouvent pour le Prix Bayeux-Calvados, le grand rassemblement des correspondants de guerre, la situation parle d’elle-même. Quelques verres et les langues se délient. Les anecdotes se succèdent et lèvent le voile sur les conséquences des nombreuses années de silence. « Pour eux, impossible d’en parler. Moi, aujourd’hui, j’encourage tout le monde à le faire », affirme Leïla Miñano. Elle dit appartenir plutôt à la « génération Printemps arabe ». Une population plus jeune et plus informée sur les risques traumatiques.

Si la parole peut être libératrice, beaucoup de journalistes cicatrisent à travers d’autres exutoires. L’écriture permet souvent de se soulager de l’image des corps putréfiés et de l’odeur des charniers. Après avoir longtemps écrit sur la guerre civile du Salvador, Maïté Pinero a publié, en 1990, Tu hurlais encore. Dans ce recueil de nouvelles, l’ancienne reporter a trouvé une véritable thérapie. « Un reportage ponctuel est forcément limité dans l’écriture, raconte-t-elle. Grâce à ce livre, j’ai pu dégorger tout ce que je ne pouvais pas dire. »

Malgré tout, peu de reporters de guerre décident de changer de plan de carrière

Malgré les lourdes conséquences, difficile de résister à l’appel du terrain. La nécessité de témoigner se mélange au goût de l’aventure et au besoin d’adrénaline. De retour dans leur vie de famille, tout redevient plus fade pour ces reporters et beaucoup n’attendent plus que de repartir. Après des années d’expérience, ils mesurent davantage le danger.

Leïla Miñano prend moins de risques qu’avant car « aucun article et aucune photo ne vaut la vie ». Elle ne repart que par grande nécessité et si elle n’a pas le choix. Maïté Pinero a réagi à l’inverse. Des risques, elle en prenait davantage. Plus expérimentée, plus maligne, il fallait sans cesse se surpasser.

S’habituer au terrain est une chose, mais impossible de s’habituer à la violence. Pour Eric Bouvet, il est de plus en plus difficile d’y retourner. Pourtant, peu de reporters de guerre décident de changer de plan de carrière. « Un phénomène très rare, notamment chez les journalistes expérimentés », selon Anthony Feinstein. Véronique de Viguerie est formelle : si elle devait arrêter demain, elle en tomberait malade. Pour beaucoup, cette profession prend des allures de sacerdoce. C’est un besoin, une drogue. Face à la peur, l’amour du métier sort toujours vainqueur.

« Militaire ou reporter, l’impact de l’horreur est le même »

Directeur adjoint de l’École du Val-de-Grâce, le médecin général et psychiatre Humbert Boisseaux a suivi plus d’une centaine de reporters de guerre au cours de sa carrière. Grâce à la parole, il vient en aide aux écorchés de l’esprit.

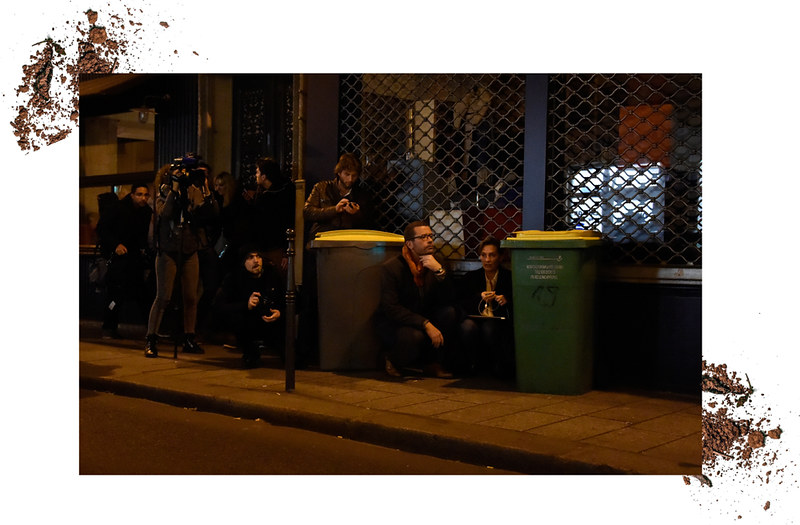

Photo Thomas Desroches/EPJT

Humbert Boisseaux. Je me suis souvent rendu sur des terrains d’opérations, comme l’Afghanistan, et il m’arrivait de côtoyer des reporters venus faire leurs enquêtes sur le travail des soldats. Nous étions donc en contact et progressivement, certains venaient me consulter lorsqu’ils avaient des problèmes. Au final, j’ai rencontré beaucoup de correspondants de guerre, mais aussi des journalistes qui ont été pris en otage ou d’autres qui ont couvert les attentats de Paris en 2015.

Contrairement aux militaires, les journalistes sont rarement entraînés aux situations de guerre. Ce manque de préparation a-t-il des conséquences sur leur état psychologique ?

H. B. Militaire ou reporter, l’impact de l’horreur est le même. Les soldats ont ce fantasme qu’en s’entraînant on peut se protéger du traumatisme. C’est faux. Il en va de même pour les journalistes. Se former pour ne pas s’exposer à certains risques est important. Mais l’état de stress post-traumatique est un effet de surprise, quelque chose que l’on ne prévoit pas et qui peut toucher tout le monde.

Au retour d’un reportage, beaucoup reviennent dans un état normal, sans problème apparent. Qu’est-ce qui déclenche soudainement cette réaction violente ?

H. B. Dans une zone de conflits, les journalistes ont un mode de fonctionnement psychique, voir physique, qui est particulier. Ils sont en alerte, dans un état de stress permanent car leur vie est en jeu. À leur retour, il leur faut du temps pour se réhabituer au quotidien. Ils sont encore absorbés par l’écriture de leur reportage et ils n’ont pas la pleine perception de leur retour à la normal. Pour parler du traumatisme, on attend au moins un mois après la fin des événements pour pouvoir consulter. Une fois que leur travail est publié, il suffit d’une simple contrariété pour voir émerger la partie cachée de l’iceberg. Un ensemble de symptômes fait alors son apparition. Ils ne se déclinent pas forcément immédiatement mais ils surviennent à terme.

« Dans une zone de conflits, les journalistes ont un mode de fonctionnement psychique particulier. Ils sont dans un état de stress permanent car leur vie est en jeu »

H. B. Ils sont principalement caractérisés par le syndrome de répétition traumatique. Beaucoup de personnes affectées sont réveillées toutes les nuits par le souvenir de leur confrontation avec la mort. Les cauchemars entraînent une tension et les journalistes n’osent plus s’abandonner au sommeil. Il y a également des flashbacks lors desquels la pensée est parasitée en permanence par des images de terreur absolue. De tels signaux prouvent que le psychisme de l’individu a été blessé. Beaucoup s’isolent car leur entourage ne peut pas comprendre ce qu’ils ont vu. Les reporters traumatisés sont dans cette impossibilité de communiquer, c’est pour cela que nous allons au devant des gens. C’est une situation de mal-être, d’isolement progressif, qui prend le pas sur leur vie de tous les jours. Elle peut avoir des conséquences dramatiques, comme le suicide.

Existe-t-il des facteurs qui favorisent ce trouble psychique?

H. B. Il est impossible de faire le portrait robot d’une victime de stress post-traumatique. Chaque reporter peut réagir différemment. On pourrait croire qu’une personne plus expérimentée est plus protégée. Mais il y a cet effet de sommation qui fragilise beaucoup l’individu. Toutefois, on a l’idée que cette réaction peut renvoyer à des traumatismes de l’enfance. Statistiquement, les femmes, plus exposées aux agressions sexuelles, sont plus vulnérables à ces chocs psychologiques.

Lorsque que les journalistes viennent vous consulter, est-ce une décision spontanée ou orientée par les organes de presse?

H. B. Les organes de presse ne les envoient pas consulter un psychologue ou un psychiatre. Le bouche à oreille permet à de nombreuses personnes de sauter le pas et de me solliciter. Certains repèrent des signaux alarmants chez leurs collègues et décident de les orienter vers moi. Voir d’autres reporters se livrer et admettre qu’ils ont besoin d’aide permet à beaucoup d’accepter plus facilement leur état. Il y a énormément de fierté dans cette profession. Ils veulent être costauds et, pour eux, voir un médecin est un aveu de faiblesse. On retrouve la même chose chez les militaires.

H. B. Systématiquement. Quand je me rendais dans certains organes de presse, je soulignais aux responsables qu’il était primordial de débriefer les journalistes au retour de leur reportage. Beaucoup récupèrent les articles et la communication s’arrête là. Pourtant, le rédacteur en chef devrait les recevoir et leur demander comment s’est passé leur expérience. À ce moment-là, il y a un lien d’appartenance et d’affection qui permettrait d’ouvrir le dialogue et de mettre des choses en place, si besoin est. C’est une question de responsabilité. Si vous êtes envoyé par votre rédaction et que vous sortez traumatisé de votre mission, vous pouvez demander des comptes. Le reporter peut faire valoir ses droits. Prendre le temps de parler permet d’éviter bien des catastrophes.

Pensez-vous qu’il y a une évolution ?

Qu’est-ce qui les pousse à repartir sur des zones à risques après de tels traumatismes ?

H. B. Cela peut s’expliquer de différentes manières. Premièrement, il y a la raison économique. Beaucoup de reporters repartent pour remplir leur frigo. C’est leur métier et il est impensable pour eux de le changer. C’est difficile de revenir à un journalisme plus anodin. Il y a une recherche constante d’adrénaline. Ensuite, leur rencontre avec la mort était inattendue, ils se sont fait surprendre. En retournant sur le terrain, il y a cette idée que l’on ne se fera plus avoir. Ils veulent se mettre à l’épreuve. Pour finir, certains reviennent changés et deviennent inadaptés à leur vie de famille. Ils ne s’entendent plus avec leur partenaire et deviennent agressifs envers leurs enfants. Paradoxalement, pour eux, le seul moyen de retrouver une certaine sérénité est de repartir sur le terrain.

Thomas Desroches

@ThomDsrs

23 ans.

Après une licence d’anglais,

j’ai intégré l’Anne Spéciale Journalisme,

mention presse magazine.

Passé par La Nouvelle République et Grazia.

Passionné par la culture et les sujets sociétaux,

je me destine à la presse magazine

Pour aller plus loin

- Jusqu’au bout, Eric Bouvet, 2013. Le livre est disponible directement auprès d’Eric Bouvet (9 euros + 2 euros de port pour la France et 4 euros pour le reste du monde). Voir son site.

- Sans blessure apparente, Jean-Paul Mari, Robert Laffont, 2008. Grand prix des lectrices de ELLE

Revue

- Soins Psychiatrie, n°297, mars/avil 2015

Articles

- Les baroudeurs ont aussi le droit de parler, sur Télérama.fr

- Libérer la parole, sur le making-of de l’AFP :

- Briser le tabou, sur Grands-reporters.com

- Les journalistes souffrent aussi de traumatismes liés aux conflits armés, sur le temps.ch :

Documentaire

- Sans blessures apparentes, réalisé par Jean-Paul Mari. En quatre épisodes sur dailymotion

Vidéos

- How to survive to a post-traumatic stress ? Jean-Paul Mari, TEDxCannes

- Ces blessures que l’on ne voit pas, Edith Bouvier, TEDxToulouse

Associations

- Reporter sans frontières

- L’Association Camille Lepage On est ensemble a été créée par les parents et le frère de la jeune photographe assassinée en Centrafrique. Pour plus d’information, consulter sa page Facebook.